安価な3Dプリンターを買って1年で作ったもの68種の具体的な用途を全部紹介

2020/11/05

価値ある情報をユーザー視点で発信するブログ

2020/11/05

3Dプリンターを買って1年経過しました。

自分にCADが使えるかどうか分からないままに「エイヤ!」と買った3Dプリンターでしたが、結果的に日常の役に立てることができています。

3Dプリンターを買う買わないの話になると、「CADやったことないし難しそう」、「作るものがない」、「結局役に立たない」という買わない話として終わるのを見ることが多いのですが。

特に使いやめる理由も思い当たらず、一生使い続けることになると確信している筆者としては、そうした論調が支配する場に一石を投じたい。

そのような動機で今回の記事を書こうとしています。

筆者はCADの知識がほぼ無の状態から先行入力で巨大な3Dプリンターを買い、入門書の最初の方を少し読んで、そのわずかな資産で1年やりくりしてきました。

具体的には、名著と名高い「Fusion 360マスターズガイド ベーシック編」403ページ中の139ページしかまだ読んでおらず、筆者はモデリングの中でも最も基本的なソリッドモデリングしかできません。

人形や複雑なメカなどは無理ですが、そんなレベルでも自分が作りたいと思ったものは作れています。

買って1年間でどのようなことに役立ててきたのかを紹介します。

筆者の必要から作ったものなので、ほぼすべて今でも実用しているか、実用価値を維持しているものです。表面的な製品レビューでは醸せない、3Dプリンターのリアルを感じていただきたいと思います。

タイトルには全部紹介と書きましたが、課した「役に立つもの」という紹介基準に満たないものは割愛しております。

また、thingiverseなどからダウンロードしたデータを出力しただけのものも割愛しています。

もくじ

左側にクラッチレバーのないスーパーカブでハンドルカバーを使うと問題になる、ブレーキレバー用の穴。

冬はここから冷風が吹き込むし、雨が入って内部が濡れ不快なので作成したプラグ。

止水のために真ん中はブレーキ穴より少し太い径。内側と外側は平べったくなっているヨーヨーのような形状のパーツは既製品には見当たらず、「こういうものが欲しい」とモデリングし、実際に希望通りのものができたときはゾクッとしました。

これが筆者にとっての実用品としての処女作。

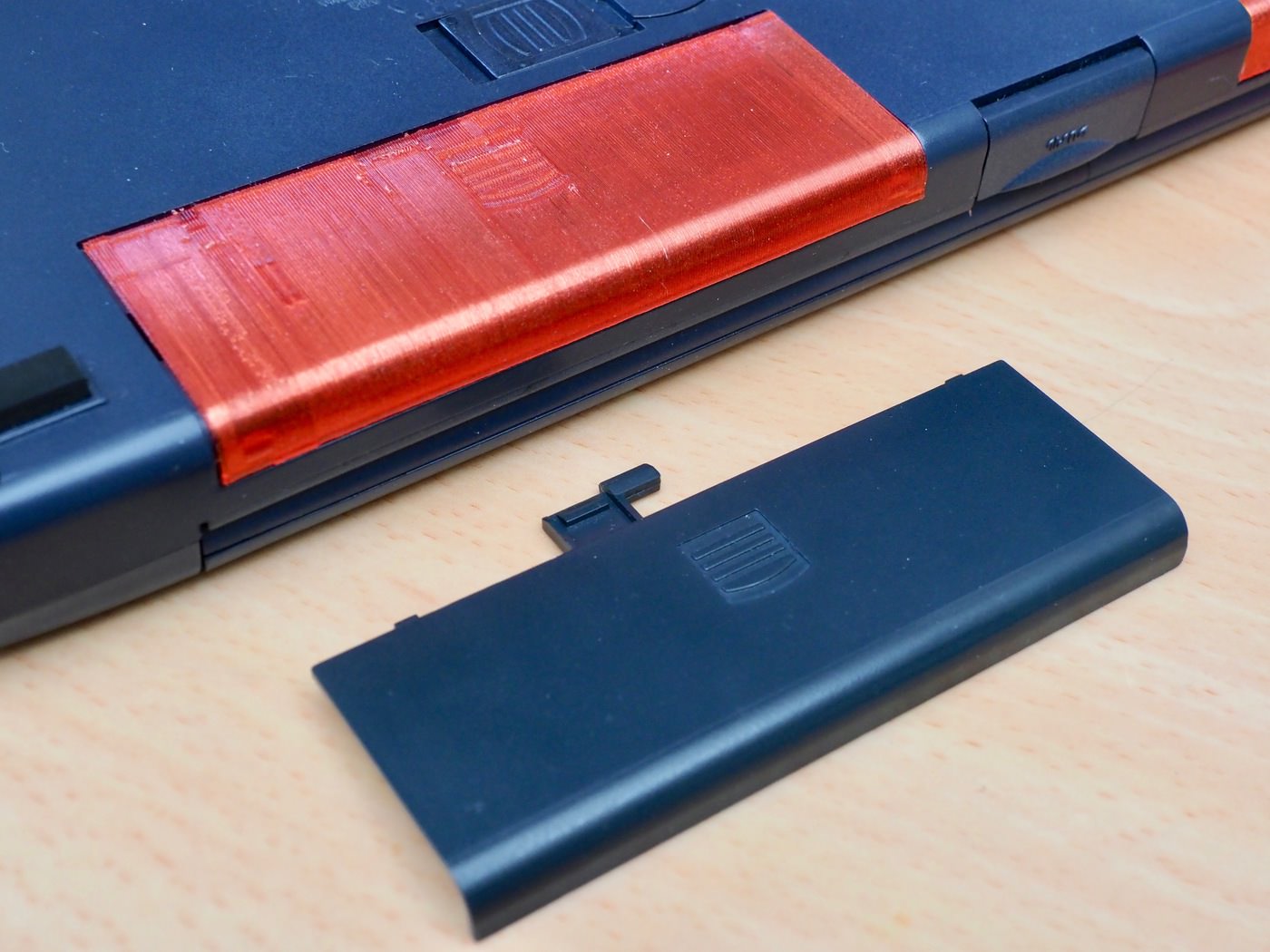

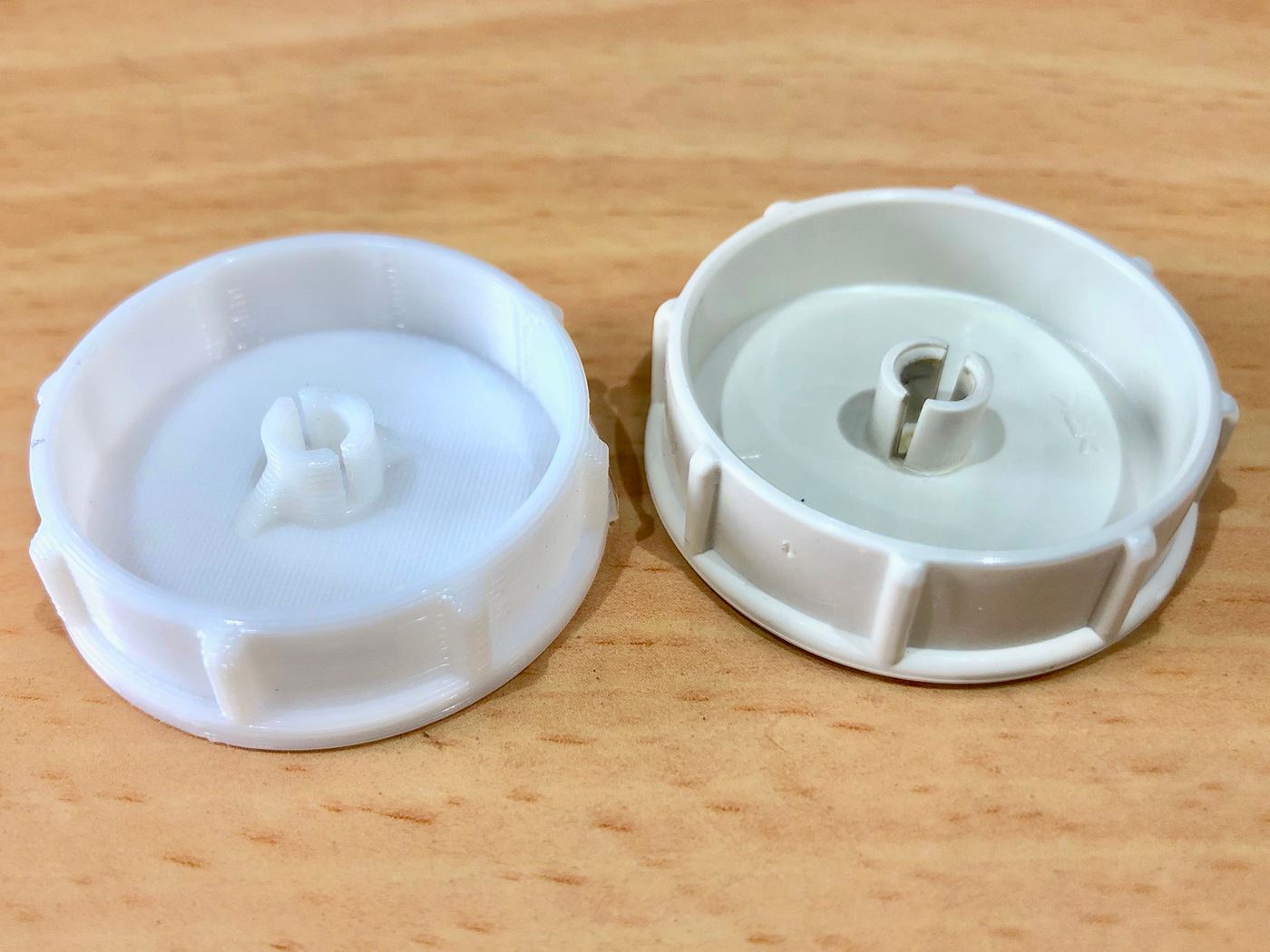

生産中止になって久しいモバイル機器(MS-DOS版モバイルギア)の、よく壊れるパーツである電池蓋。

デジタルノギスを駆使して現物合わせを頑張り作成した複製。

何につけデジタルノギスは使いまくるので、3Dプリンターより重要な道具かもしれません。

レンズ付属のレンズキャップは、外した後の所在のなさが嫌で、ストラップ穴付きのサードパーティー品に交換。

ストラップをカメラ本体のネックストラップに絡められるようになり扱いが楽になったものの、今度は外したレンズキャップがブラブラしてカメラ本体にカチャン!と当たったりするのが煩わしく。

そこで作成した、ネックストラップに固定できる作りのレンズキャップホルダー。

hp 200LXという昔のモバイルPCのヒンジ部分のパーツ。

このヒンジキャップにはテンションがかかり、使っているうちに割れてしまうことが多いため作成した複製。

3Dプリンター入手前はジャンクを集めて健常な個体を組み立てるなどしていましたが、CADでモデリングし、3Dプリンターで出力できるものならいくらでも貴重なパーツを作って直せるのだなぁとしみじみ感動。

洗面台のシンクの垂直面に、歯ブラシをかけておく吸盤タイプのホルダーを100円ショップで購入。しかし、よく吸盤が外れて落ちてしまっていました。

蛇口の根本に巻き付けるようにねじ止めすれば二度と落ちることはないだろうと作成した、ねじ止め式歯ブラシホルダー。

CREEのXML-T6を搭載したUSB電源を使う中華爆光LEDライトはとても明るく、そして市販のモバイルバッテリーで動作させられるため、爆光でも発光時間をいかようにも延ばすことができ大変素晴らしい製品なのですが、唯一対向車を眩惑させてしまうという欠点があります。

その欠点を補うため作成した防眩シェード。

キャンプでヘネシーハンモックという蚊帳とタープ付きの宿泊対応ハンモックを使うことがあるのですが、その中でスマートフォンによる動画鑑賞ができるように考案し作成したスマートフォンホルダー。

ハンモックの中央、頭から足にかけて頭上を通るガイラインに引っ掛けて使えます。

後に、撮影用途で胸部にマウントするためのマウンタも作成。

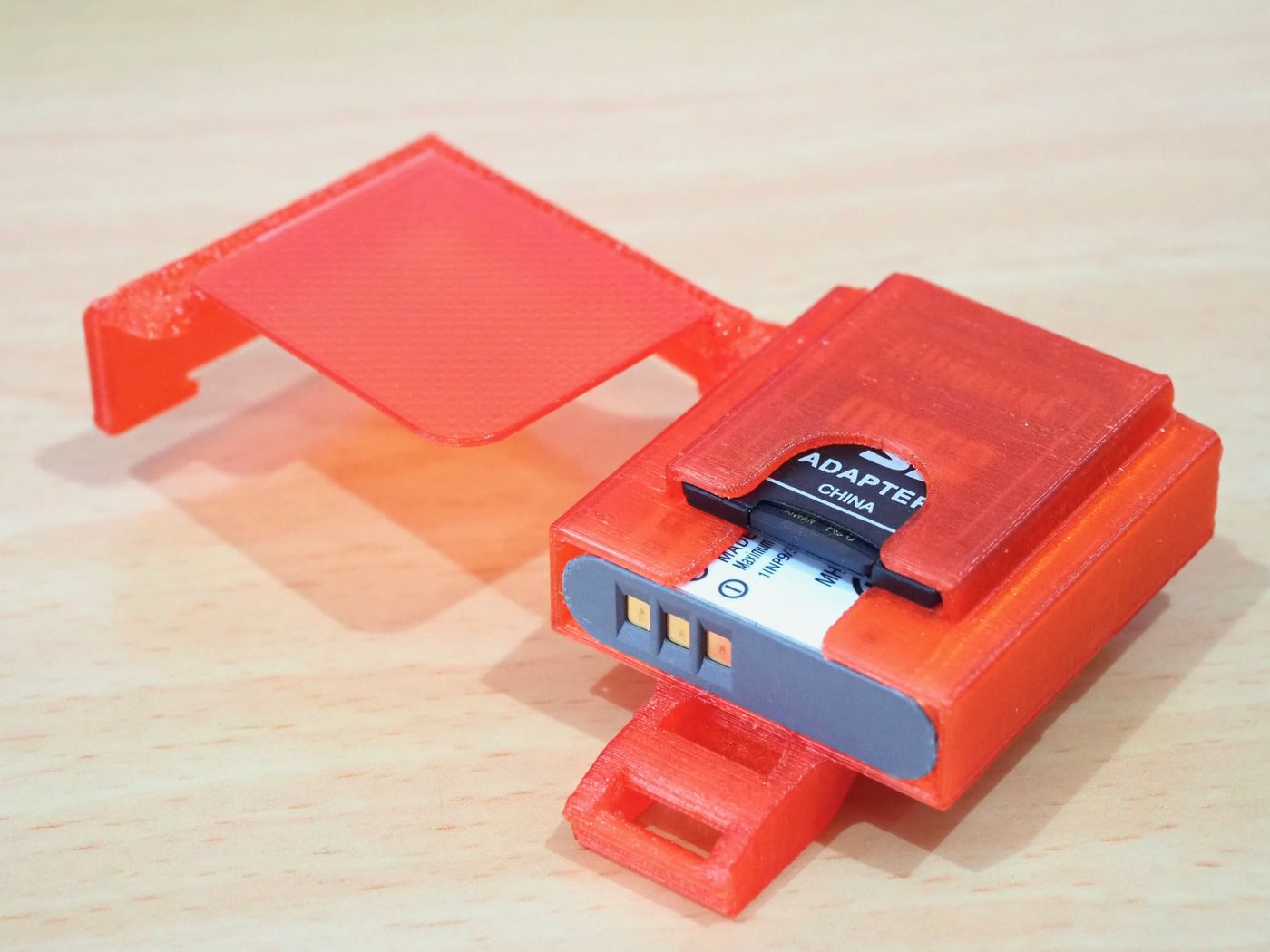

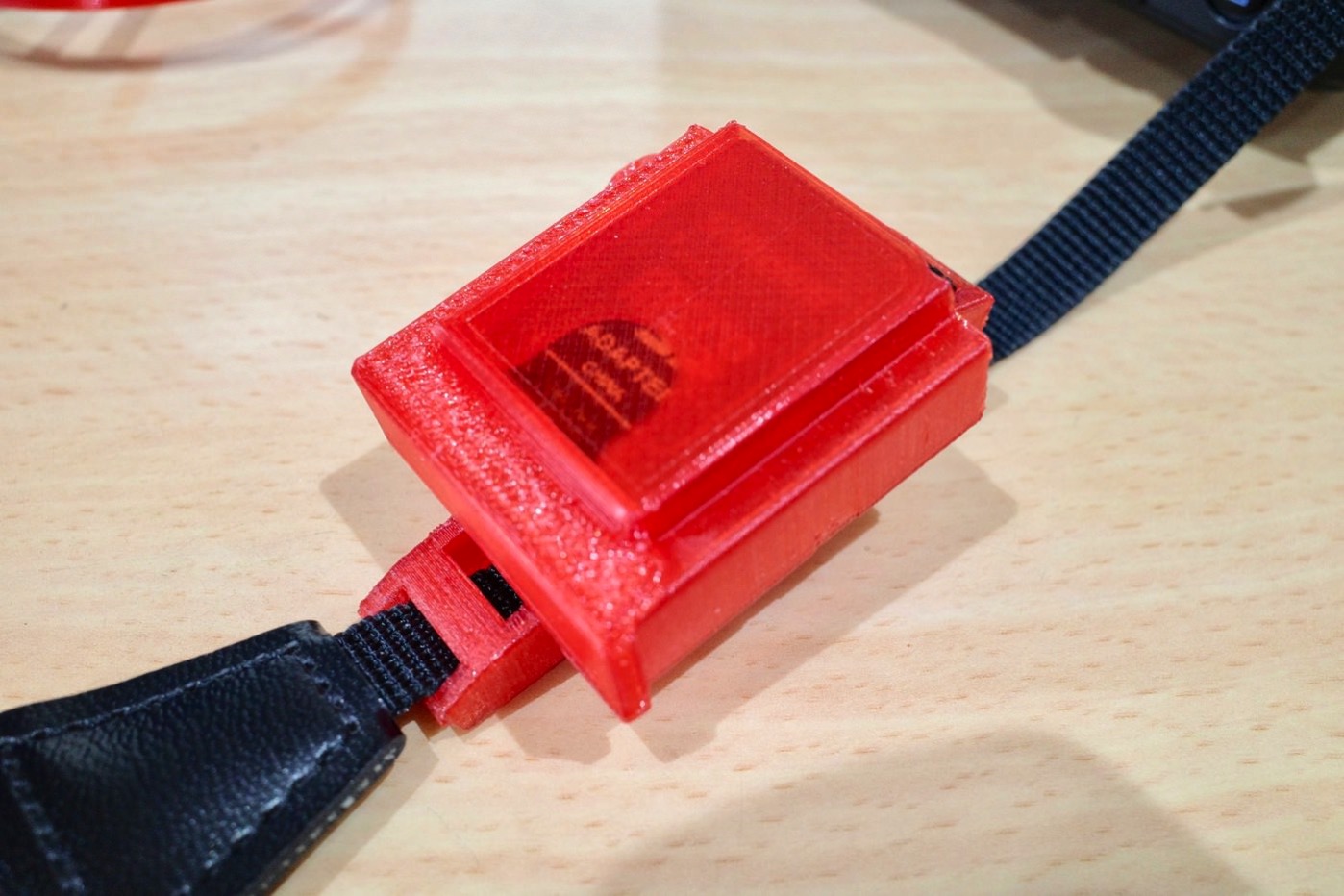

高級コンパクトデジカメRICOH GR IIIは、前の型よりバッテリーの持ちが悪くなったと実感。

また、本体にSDカードを入れるのを忘れて出かけ、残念な思いをすることもまれにあったため作成した、ネックストラップに固定できるバッテリーとSDカードのケース。

ガルウイング状に開く蓋がチャームポイント。

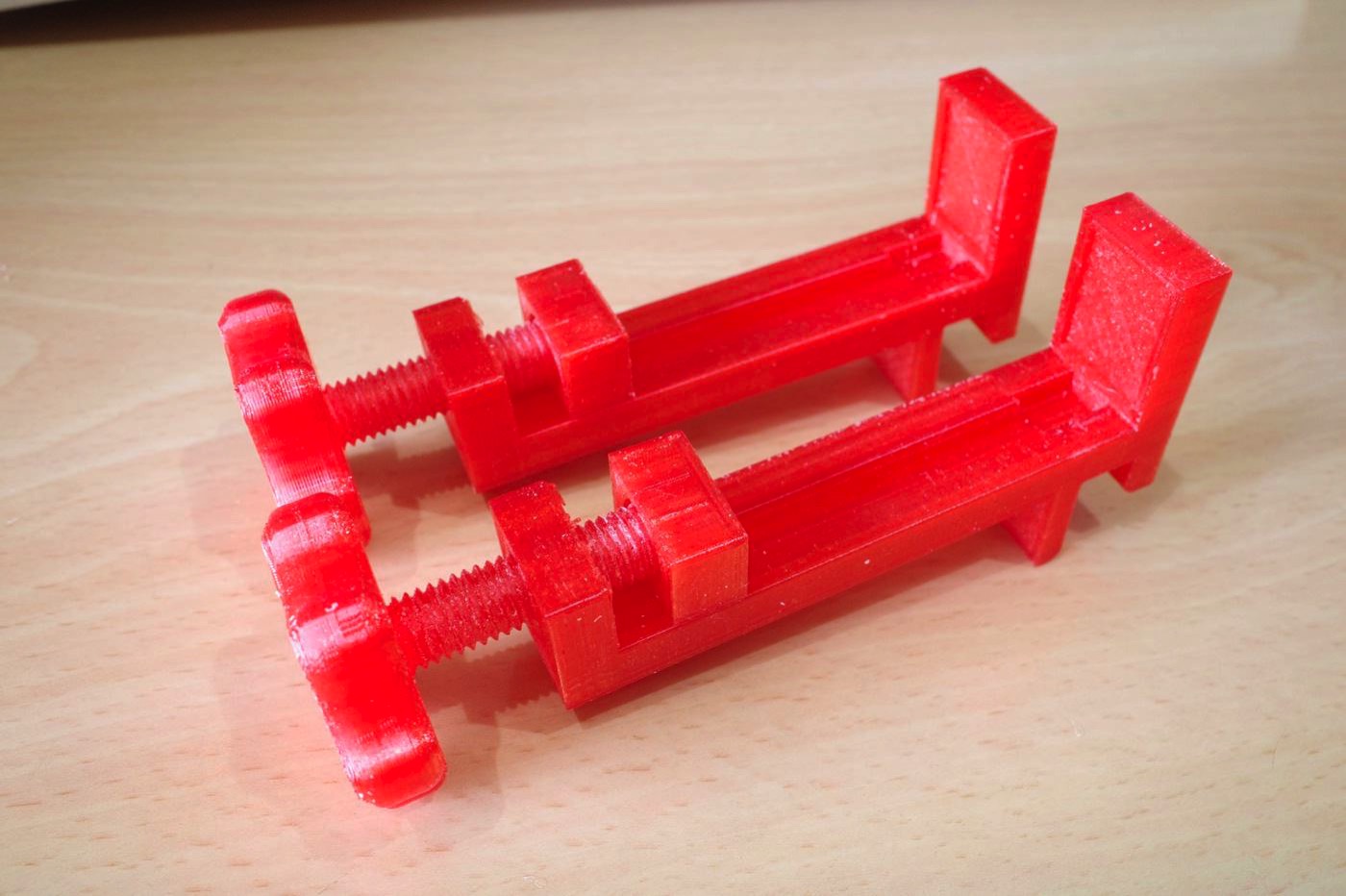

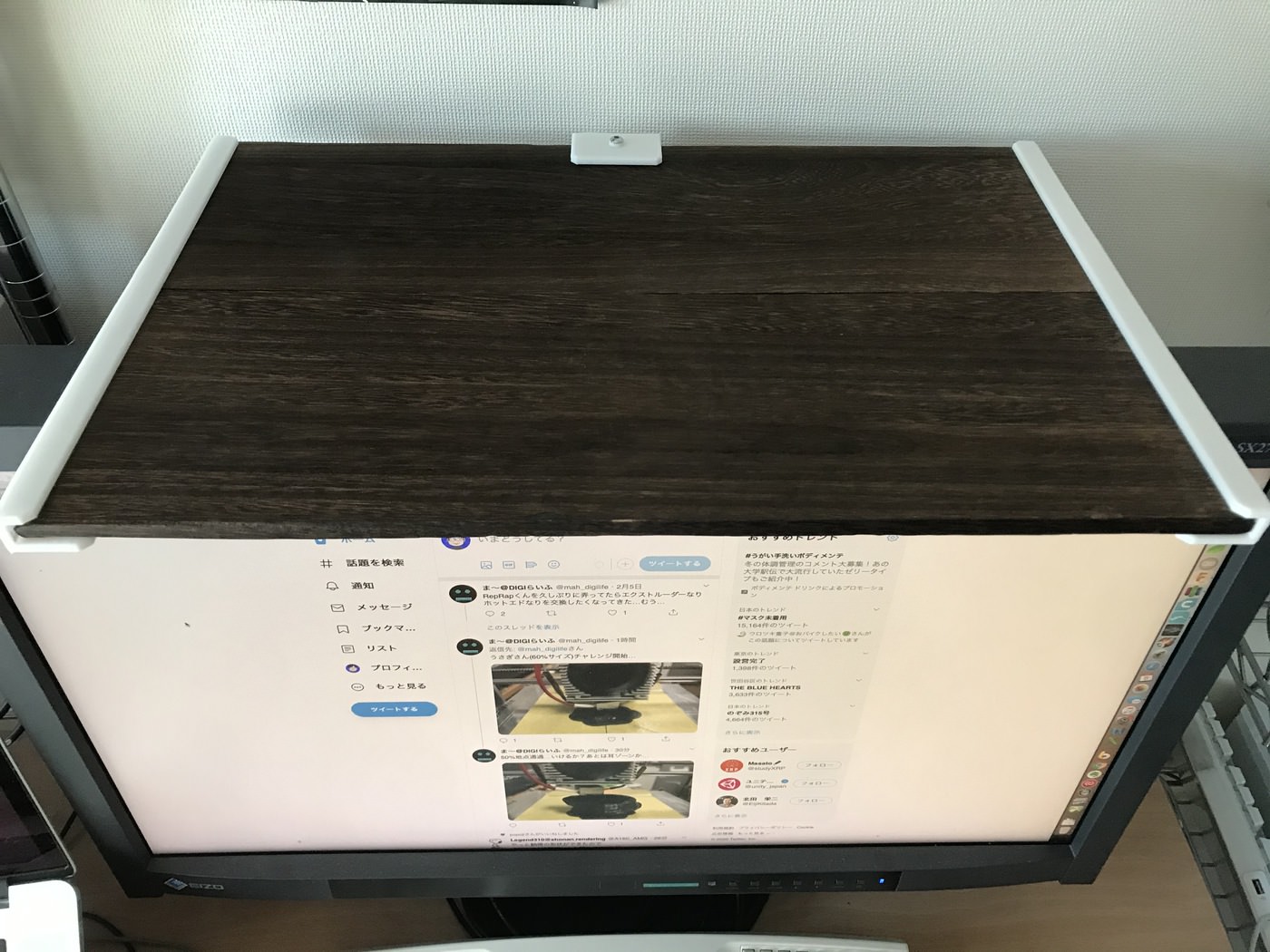

液晶モニターの上にタブレットを置いたら便利なのではと考え作成した、万力のようなタブレットスタンド。

スマートフォンにナビさせるために使っているスマートフォンホルダー。

指紋認証とボタンの構造の関係で防水タイプのホルダーを使いづらい一方、雨天走行時もスマートフォンが濡れないようにしつつ、なおかつ給電したままにしたい。

そして晴天時は直射日光によって画面が見づらくなることを避ける狙いから作成した遮光・防雨フード。

内側に給電ケーブルを挟む爪も一体造形し、後述するUSB電源防雨ダクトと組み合わせて、USB給電ケーブルを常設可能に。

耐熱性・靭性のあるPETGを使っていることもあって、使用開始から1年経過するも壊れる気配なし。

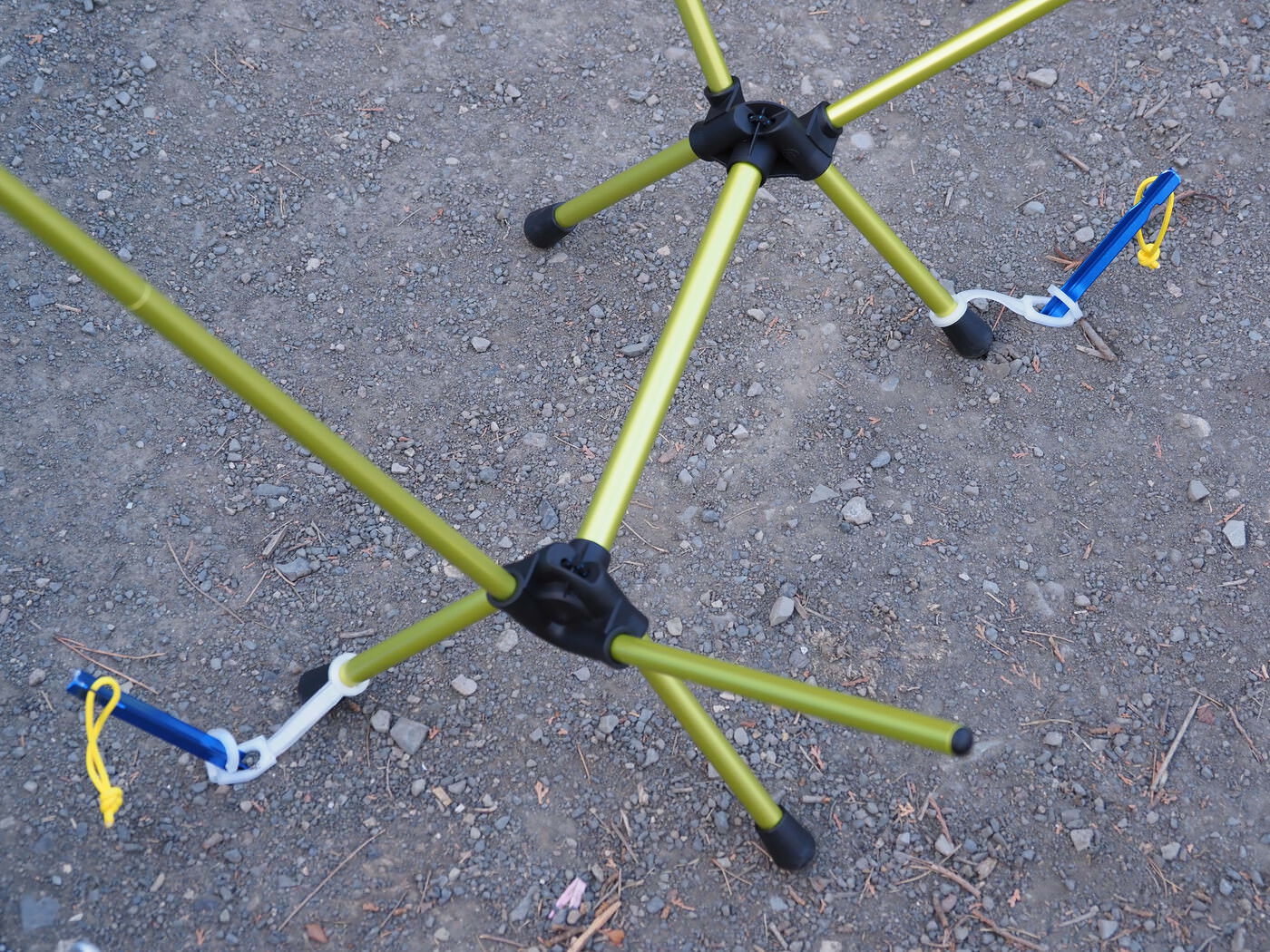

Helinox Chair Zeroというキャンプチェアは重量が498gしかない割に何時間でもくつろいでいられるばかりか、寝ることすら可能な素晴らしいチェアなのですが、その突出した軽さが災いして、屋外では風に飛ばされてしまうという欠点があります。

そこで、地面にペグダウンできるように作成したペグダウンストラップ。

不使用時は足に引っ掛けておけるギミック付き。

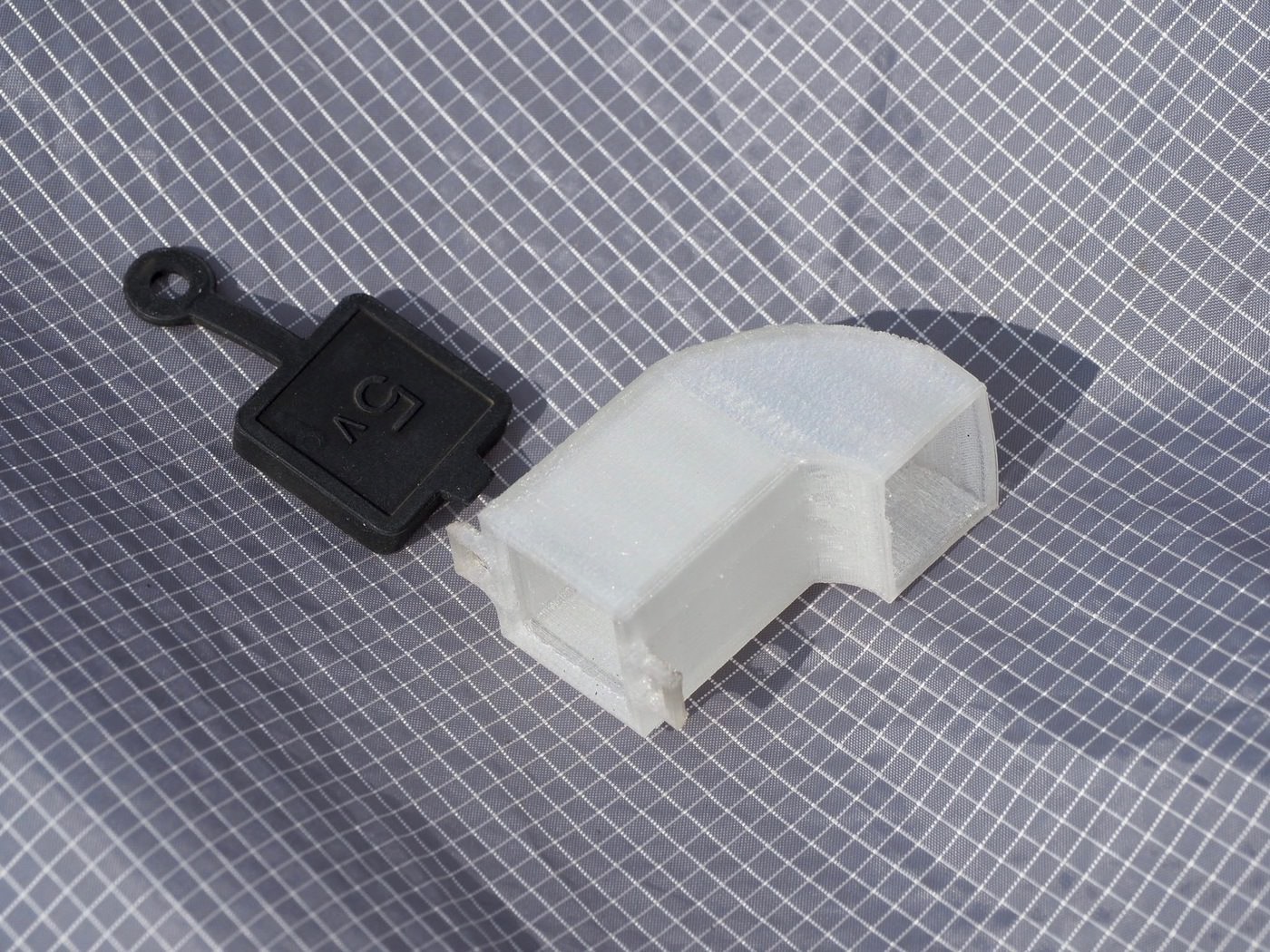

バイクに取り付けているUSB電源は、未使用時に端子を雨から守るためにゴム蓋が付いています。

しかし、雨天の中スマートフォンでナビをさせながら走行せざるを得ない場合もあり、使用中も雨に濡れないように作ったUSB電源用防雨ダクト。

これを作ったことでUSBケーブルを接続しっぱなしにしておけるようになったため、利便性が著しく向上。

使わないときはほとんど存在を感じさせない水筒プラティパス。大変便利です。

欠点は、使った後の乾燥に時間がかかること。少なくとも数日はかかります。

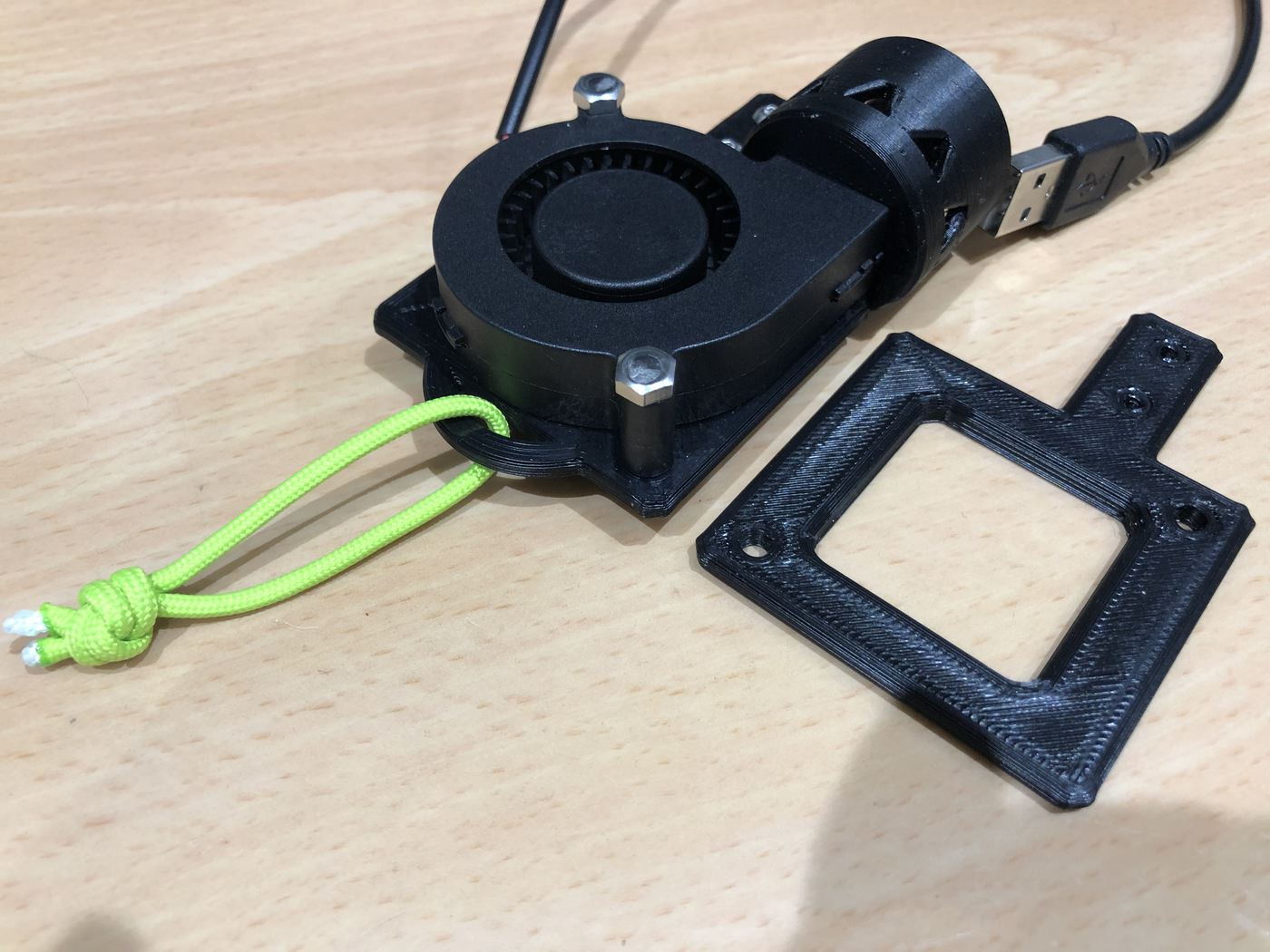

そこで作成したプラティパス電動乾燥ファン。

これを使うとわずか2時間程度でプラティパスが完全に乾燥するので、プラティパスを使うに当たっての精神的なハードルがなくなります。

バイクを運転していてとてつもなく眠くなり、事故を起こしそうになるときがあります。

そんなときでもHelinox Chair Zeroを携行していればどこかに停車し、仮眠を取ることができて重宝します。

ヘッドレストがあればさらによいのになと思い作った、Helinox Chair Zero用ヘッドレストエクステンション。

フレームを延長してヘッドレストの取り付けを可能にします。

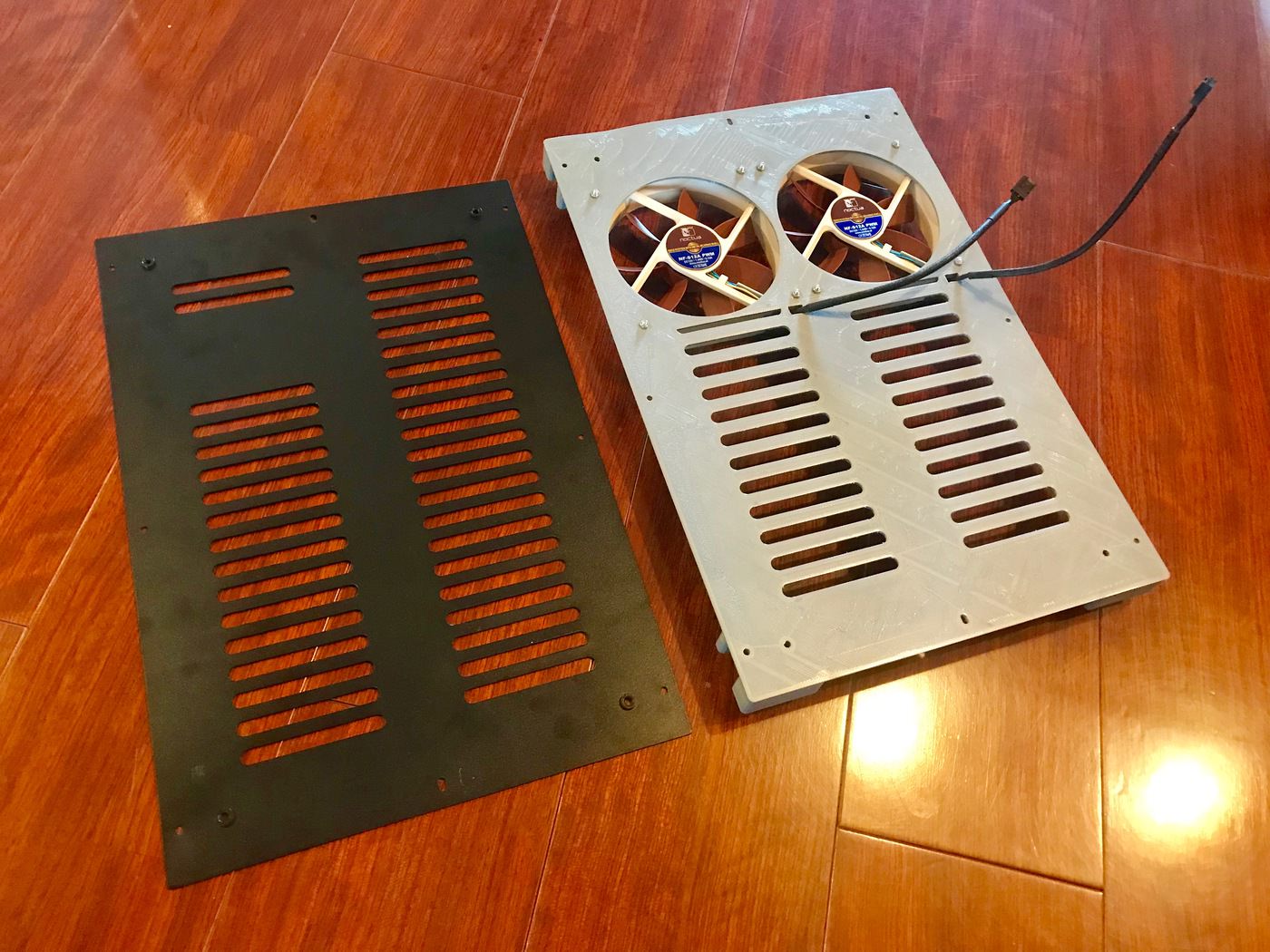

中国製の格安3Dプリンターは十分実用になるものの、その安さの代償として、動作音の静音化が配慮されていません。

住宅環境によっては、3Dプリンターとの共存のために静音化に精を出すことになります。

騒音の元になる冷却ファンを12cmに大型化し、確実な静音効果を狙って作った底面パネル。

本体内にスペースが確保できないのでゴム足を底上げして収めました。この巨大なパーツはこの3Dプリンター(ANYCUBIC MEGA-S)自身では出力できないので、もう一台の大型の3Dプリンター(ANYCUBIC Chiron)で出力しました。

川住製作所の前後兼用バスケットカバーは自転車上に雨に濡れない空間を作り出すことができ、大変便利なものです。

しかし、その蓋部分に雨がたっぷりとたまってしまうという欠点があります。

そこで作った水たまり防止フレーム。

これを取り付けていると蓋の部分がドーム状に膨らんだ状態になるため、雨がたまらなくなります。

とりあえずPLAで作ったところ日光の熱で曲がったため、耐熱性のあるPETGで作った2代目が活躍中。

親指ほどの大きさ、20gしかない重さのアクションカメラでありながら、とてつもない性能の手ブレ補正能力も持つInsta 360 GO。

アクションカメラにおいて大きなテーマとなるマウント(固定)の問題を、小ささ、軽さでクリアする本機は大変イノベーティブ。

マグネットペンダントによるTシャツ胸部への固定が本機の特徴を最も際立たせるマウント方法なのですが、磁力でくっついているだけなので、取れて紛失したり、落としてレンズが逝く事例が続発。

それに恐れをなして作ったのがこの落下防止リング。落下の恐怖からくるストレスがほとんどなくなりました。

Dockに収納した状態ではめられ、はめた状態でDockに重ねて上から押し込めば格納ができる利点も。

前出の落下防止リングは、ネックストラップがInsta360 GOの自由奔放な魅力をスポイルする気がして、衣服に安全ピンで取り付けられるよう作成した安全ピンケース。

ただし、接着剤によるネオジム磁石の接着強度がイマイチで使っていると剥がれてきてしまうため、要改善。

Insta360 GOは超小型軽量である一方、本体のバッテリー容量が少ないため、撮影をしない移動中に充電台にもなっているDockに戻して間欠的に充電することが求められます。

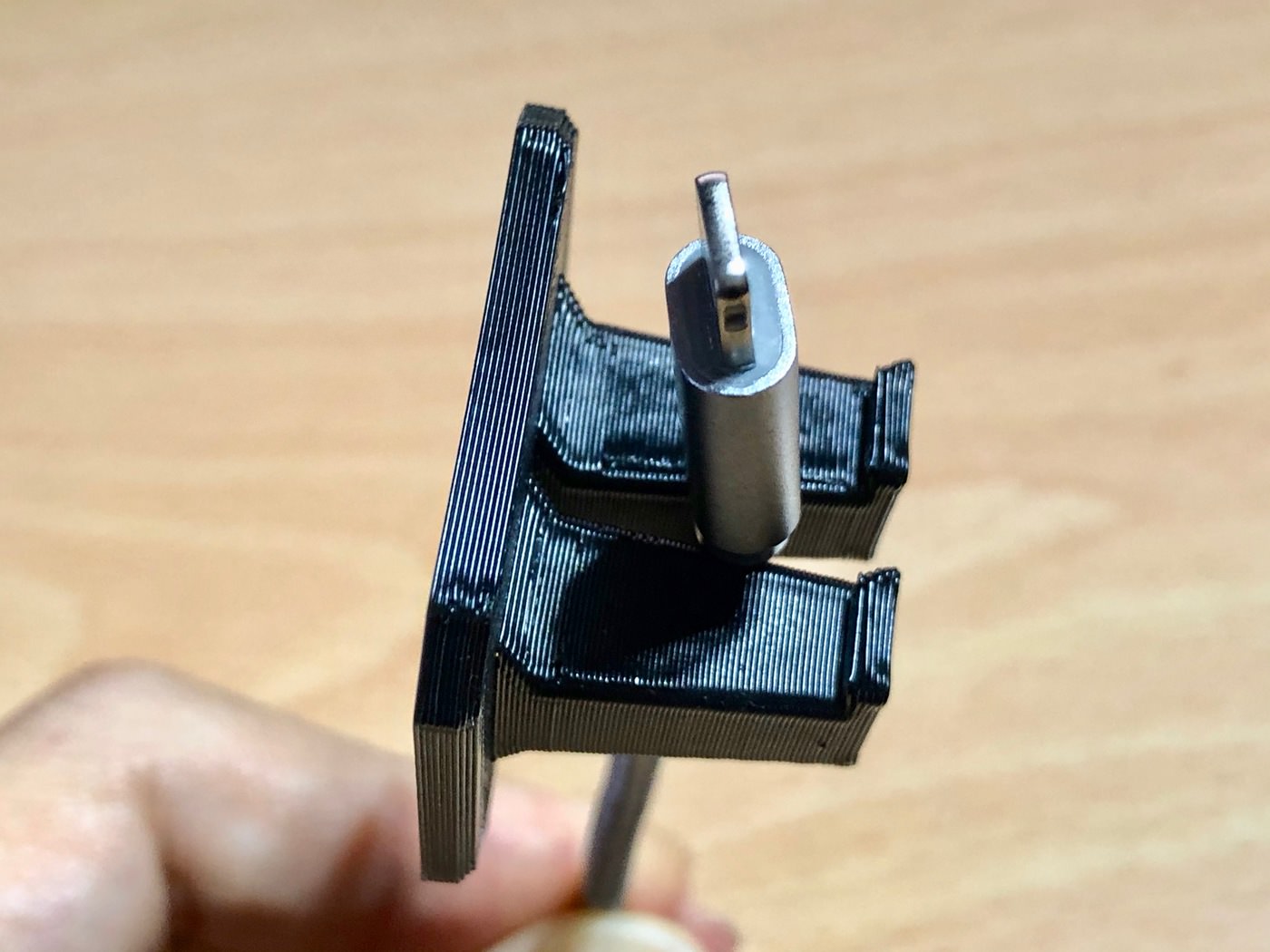

バイクでの移動中はそれが煩わしいため、Dockをバイクに固定するために作成したDock用ケース。

バイク乗車中にスマートフォンを操作するために着けているタッチパネル対応のグローブは、使っていると次第に導電性の材質が劣化して、1本、また1本とタッチパネルに反応しなくなっていってしまいます。

タッチパネル対応のペンを使えばいいのでは? と考えて、バイクにタッチパネル対応のペンを固定するために作成したタッチペンホルダー。

使うときに引き出し、使い終わったら自動的に格納されるよう、100円ショップで買ってきた収縮リールを内蔵。

柔軟な樹脂であるTPUで作ったため、走行中もカチャカチャ異音がすることはありません。

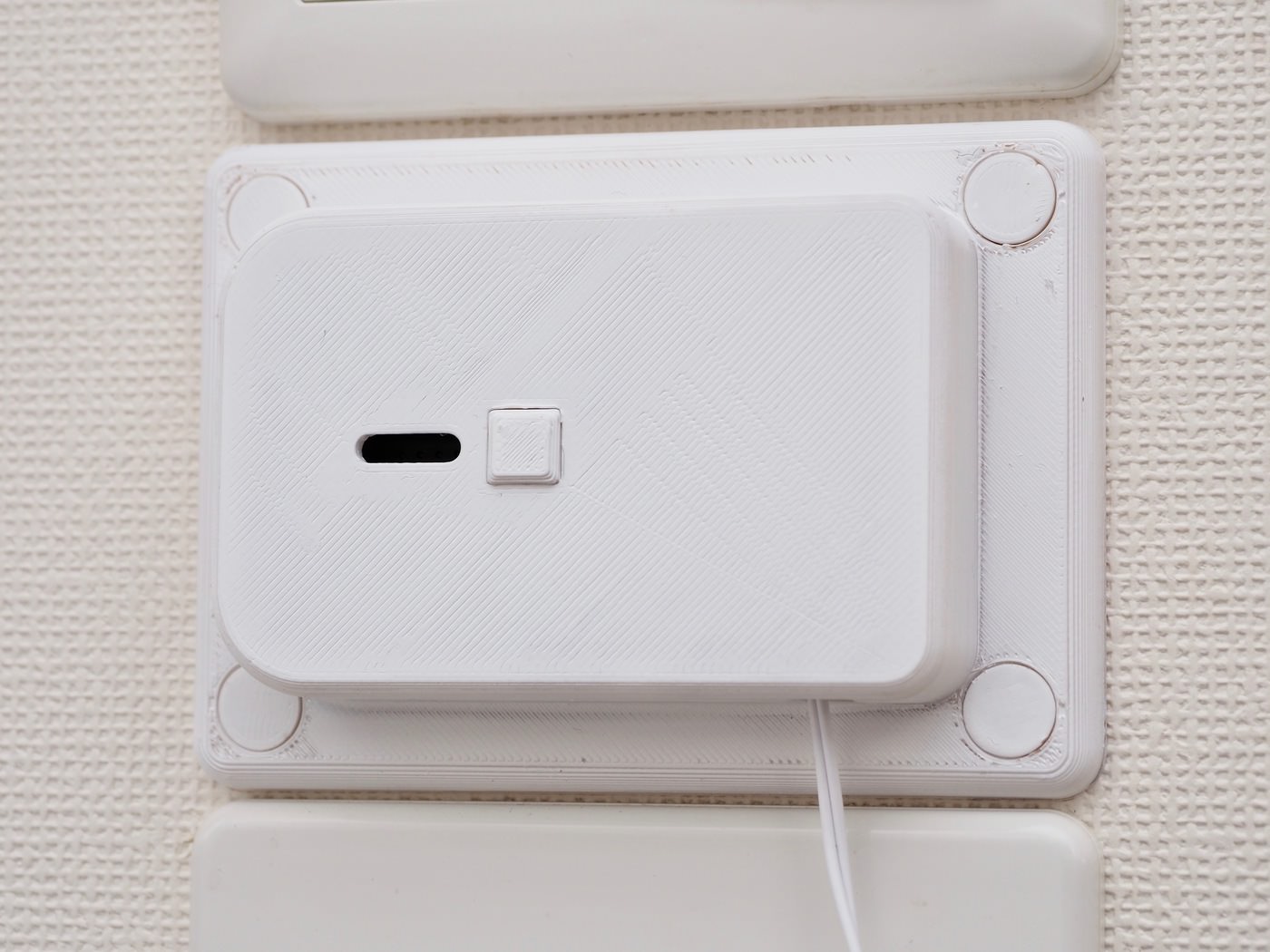

3.5mmステレオミニプラグ入力の風呂オーディオを使っていたものの、手持ちのスマートフォンからヘッドフォン端子がなくなってしまったため、簡易的にBluetooth対応するために作ったBluetoothオーディオレシーバ(BR-C1)壁面マウントケース。

一応近くにあるコンセントなどのデザインに寄せて作っています。充電式のBluetoothオーディオレシーバなので、定期的に外して充電が必要(笑)。

配線が綺麗に見えるように、モールも作成。

風呂の壁面にネオジム磁石で吸着させることができる小さなメッセージボード。

不規則なタイミングで風呂に二度入ることがあるため、風呂のお湯を抜いてほしくないときに知らせるために作成。

お湯を抜く栓を開くボタンの辺りに貼っています。

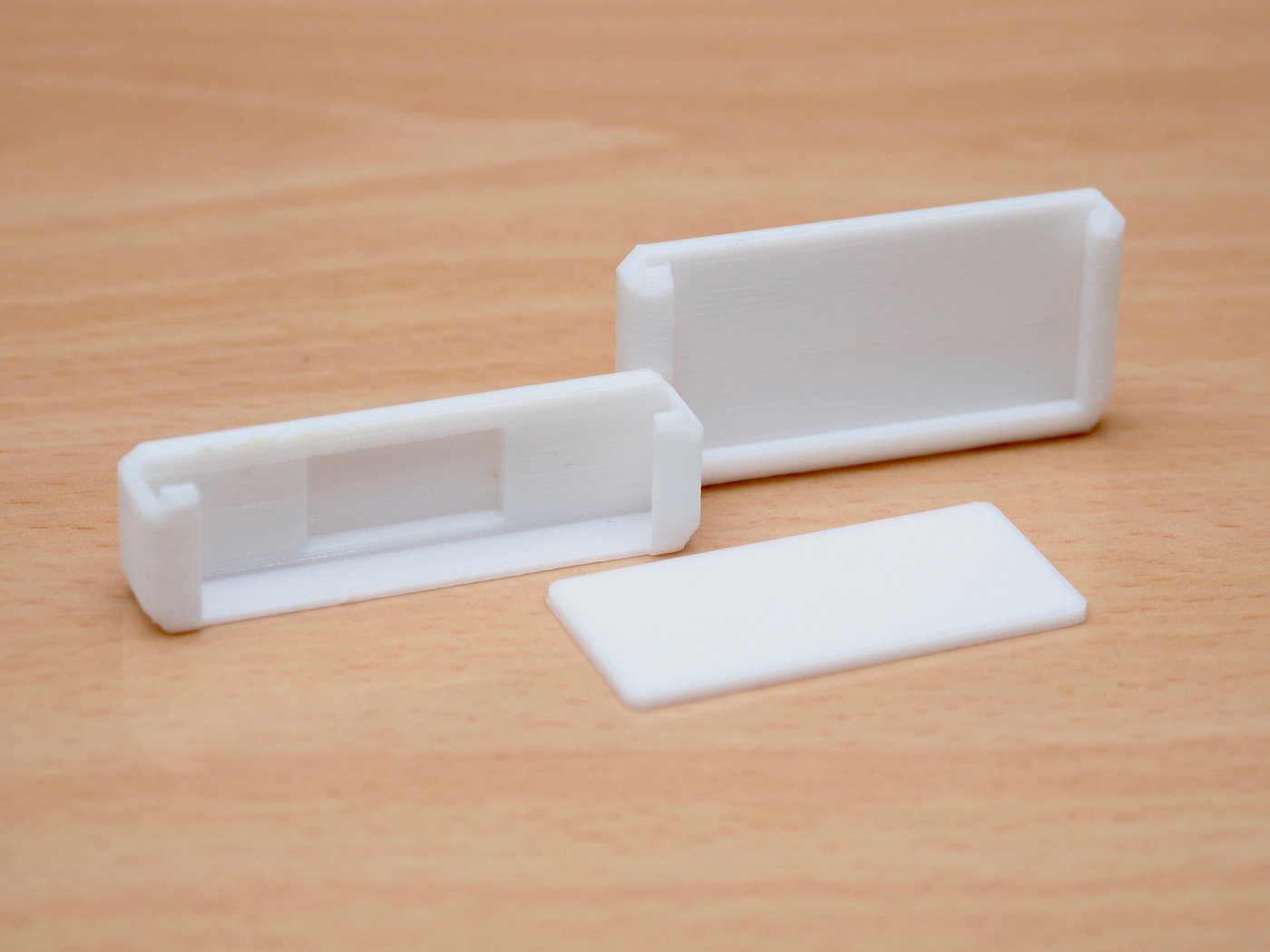

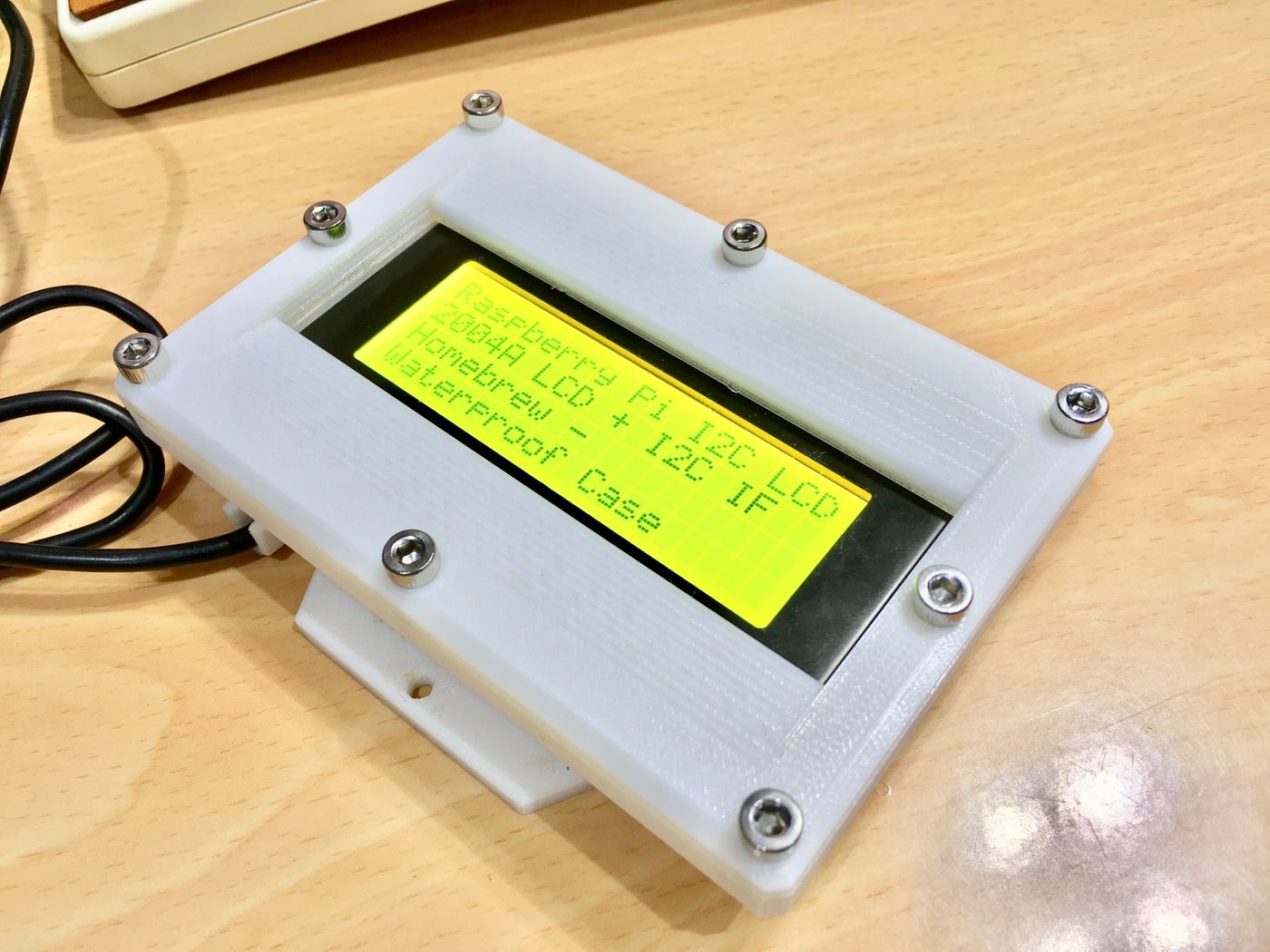

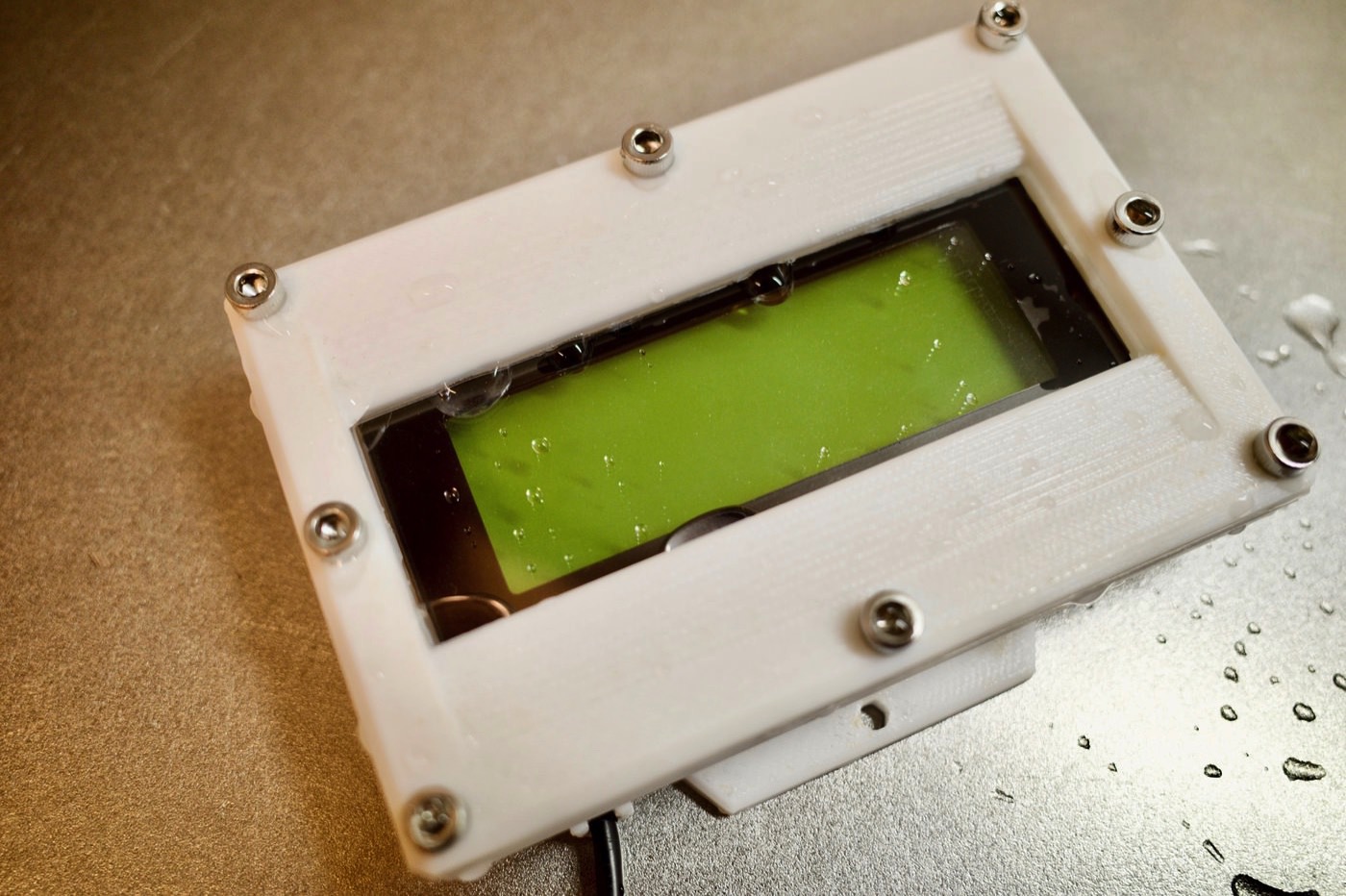

Raspberry Pi Zeroベースのバイクコンピュータを作ろうと思って作った2004A液晶の防水ケース。額縁どころではないほどとてつもなく広いベゼル(笑)。

3Dプリンターで防水のケースは作れるのだろうか? と手探りで作成。イマイチ漏れるので、最後はシリコンコーキングで荒療治。

Raspberry Pi Zeroベースのバイクコンピュータを作ろうと思って作った防水のコントローラ。

ATtiny2313を内蔵しており、押されたボタンをシリアル信号に変換してI2Cで送るというもの。

2004A液晶防水ケースの反省を生かし、合わせ目のところに細い突起を輪のように一周設け、ボルトの締め込みによって生じた圧力がそこに集中するようにして防水性を高めました。

作業用ルーペが頻繁に必要な諸々の事情が発生。作業机の横、すぐ手が届く位置にあるフロアライトのポールに作業ルーペがかけられたら便利と思い作成したルーペフック。

今はマスクもここにかけています。

長年使ってきたテスターのプローブのキャップの片方をなくしてしまい、ずっと気になっていたものの、入手する伝手もなくそのままになっていました。

その代替品を作成。なくならないようにストラップ付きに。酸化を防ぐために少しきつめに調整。

急に気が向いて、キャンプ道具のミニチュアを作るのに燃えた時期がありました。

塗料はアクリル絵具。

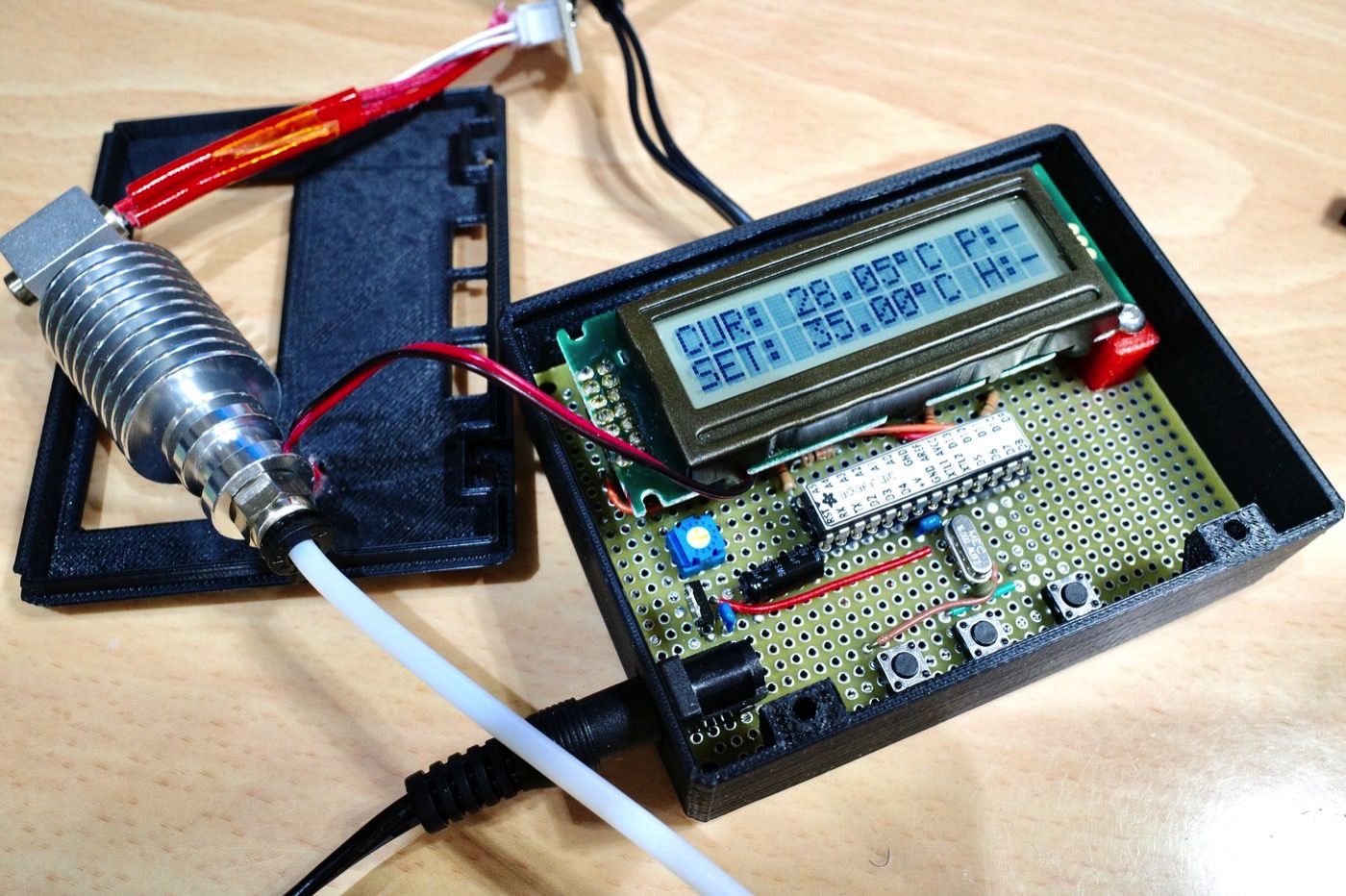

3Dプリンターのホットエンドを作業机の上でメンテナンスできたら便利だろうなと思い作成した、ヒーターコントローラ。

3Dプリンターでケースも作成。

Figmaの関節パーツを折られてしまったので作成した代替品。

光造形式の3Dプリンターを買ったので、FDM式で諦めたテーマに再挑戦したものです。

光造形式の3Dプリンターは、小さいものを精緻に作るのが得意です。

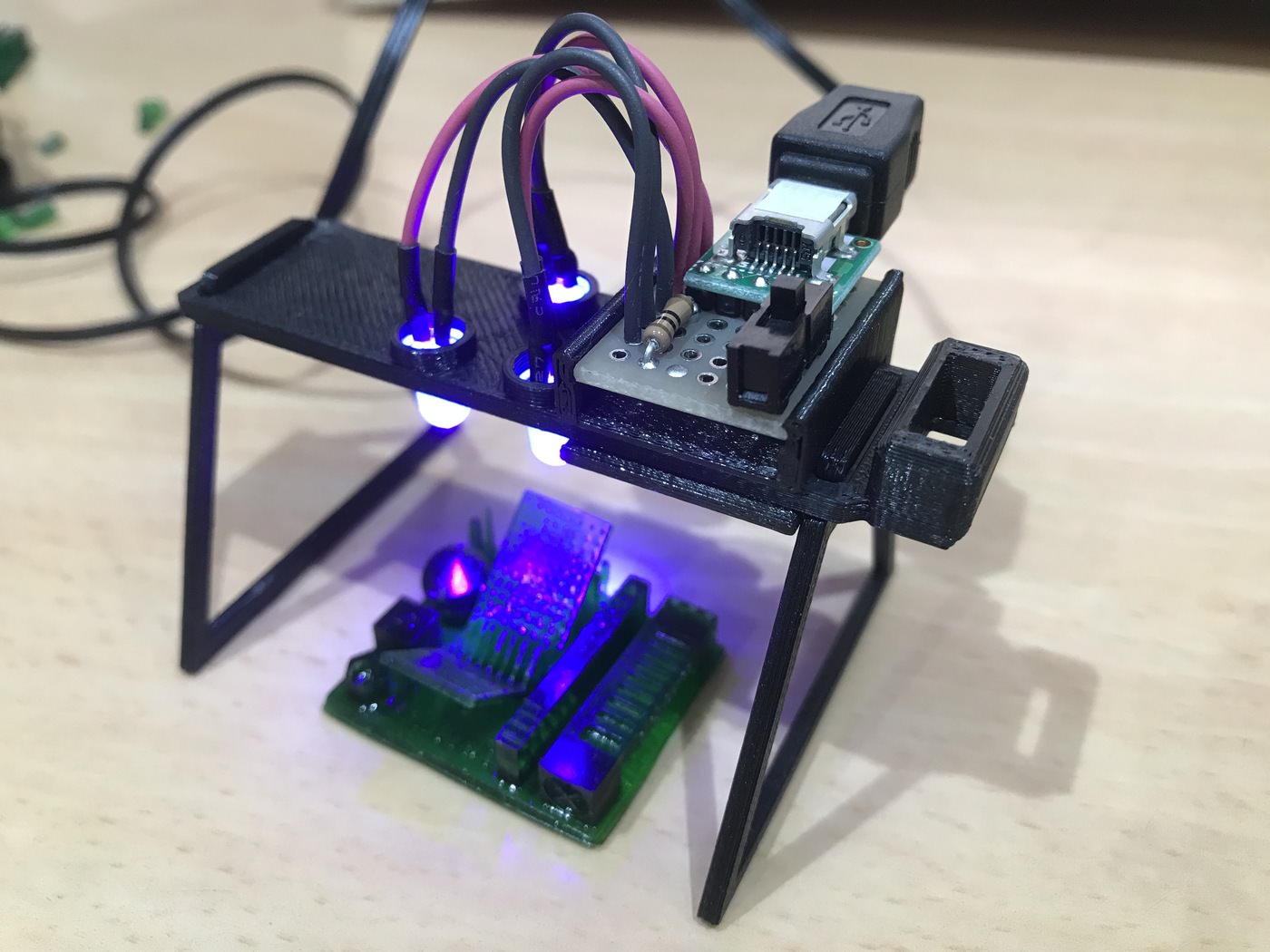

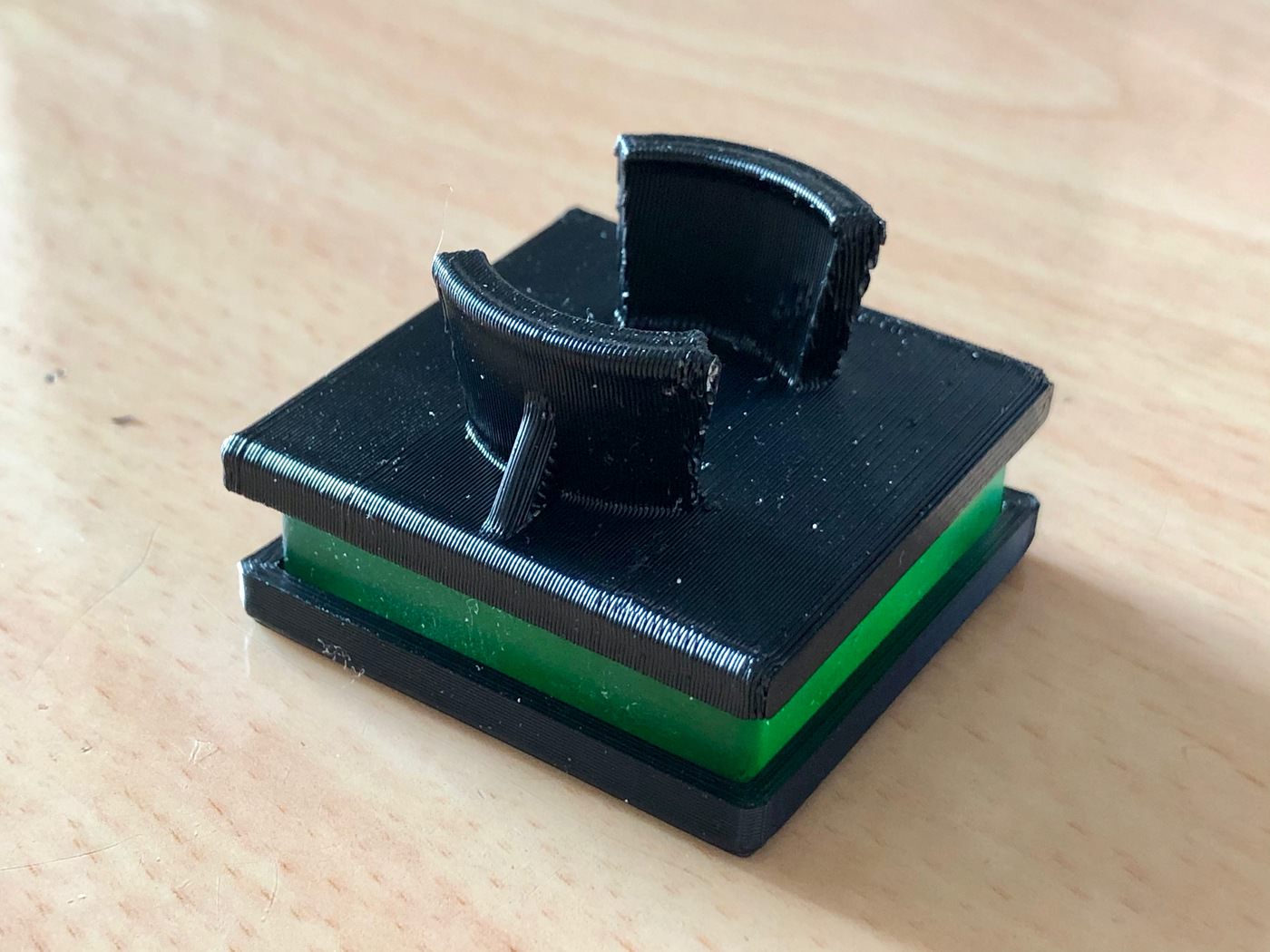

光造形式の3Dプリンターを買ったので、二次硬化のために作った紫外線LEDスタンド。

紫外線LEDは100円ショップで調達。

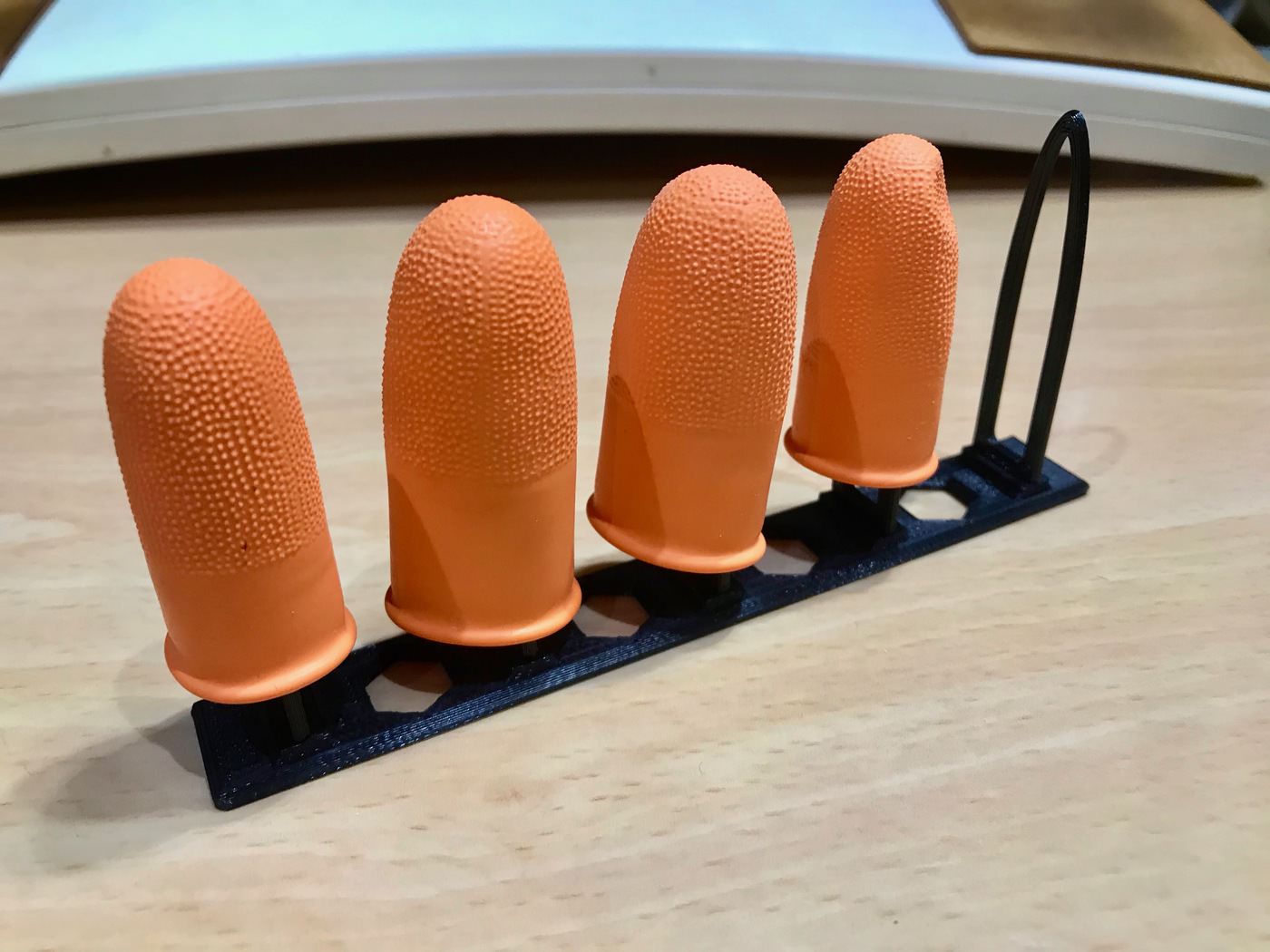

3Dプリンターを扱うととにかく指が荒れるので指サックを使うようにしたものの、普段所在なしな感じなので作成した指サックスタンド。

USB Type-Cしか付いていないMacBookは率直に言って不便。そこで作ったUSB Type-C to Aアダプタのホルダー。

これを液晶裏に貼っておけば不便さが緩和される?

最近無印良品のハンガーラックで洗濯物の部屋干しをすることが多くなり、容量の不足を感じて2段式にするため作った拡張パーツ。

横に渡すポールは100円ショップで買ってきた銀色の突っ張りポールを流用。

子供が折り畳み傘をねだるも、見付けたものは骨の先端が丸くなっておらず、金属の先端が丸出しのものだけだったため作った、先っちょの丸いやつ。

暗い場所でバイクに取り付けているボックス内の荷物を扱うときに、中の様子がよく分からず困ることがあったため作った、LEDライト庫内照明化ホルダー。

荷物に押されて誤って入る位置にスイッチがあっては困るし、LEDライトを取り付けた蓋を開けた状態で、適切な照射角度が設定できるものがいいと思っていたところ、100円ショップで円筒形かつ横方向に照射するものを見付け、非常に満足いくものが出来ました。

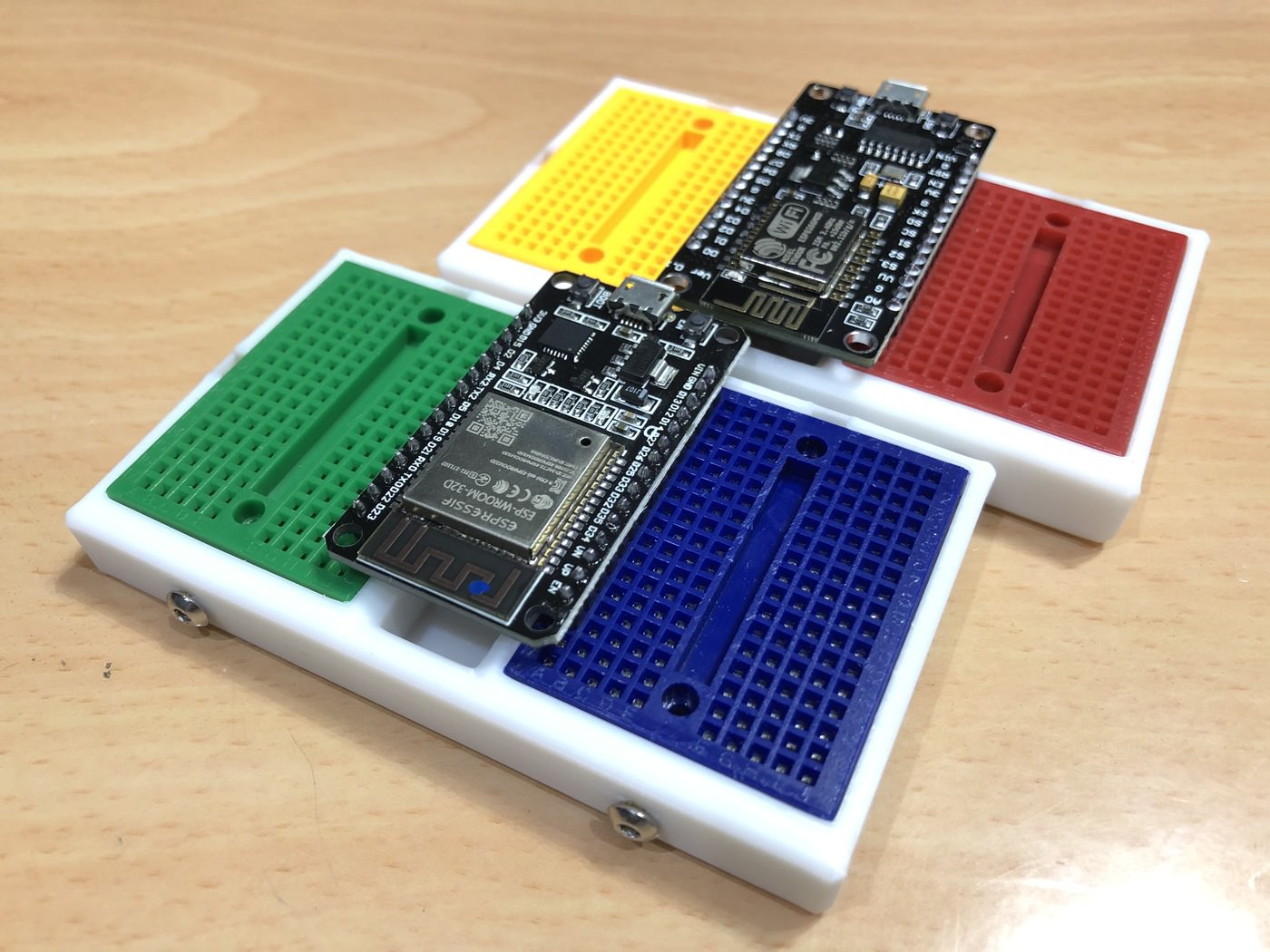

流行している中国製のEPSマイコンでラピッドタイピングをしようとブレッドボードを使うと、その幅広な形状が災いしてうまく回路が組めません。

そこで作った適当な間隔を開けてミニブレッドボードを連結するアダプタ。

これは @kinneko 氏が作ったものに感心してデッドコピーしたもの。

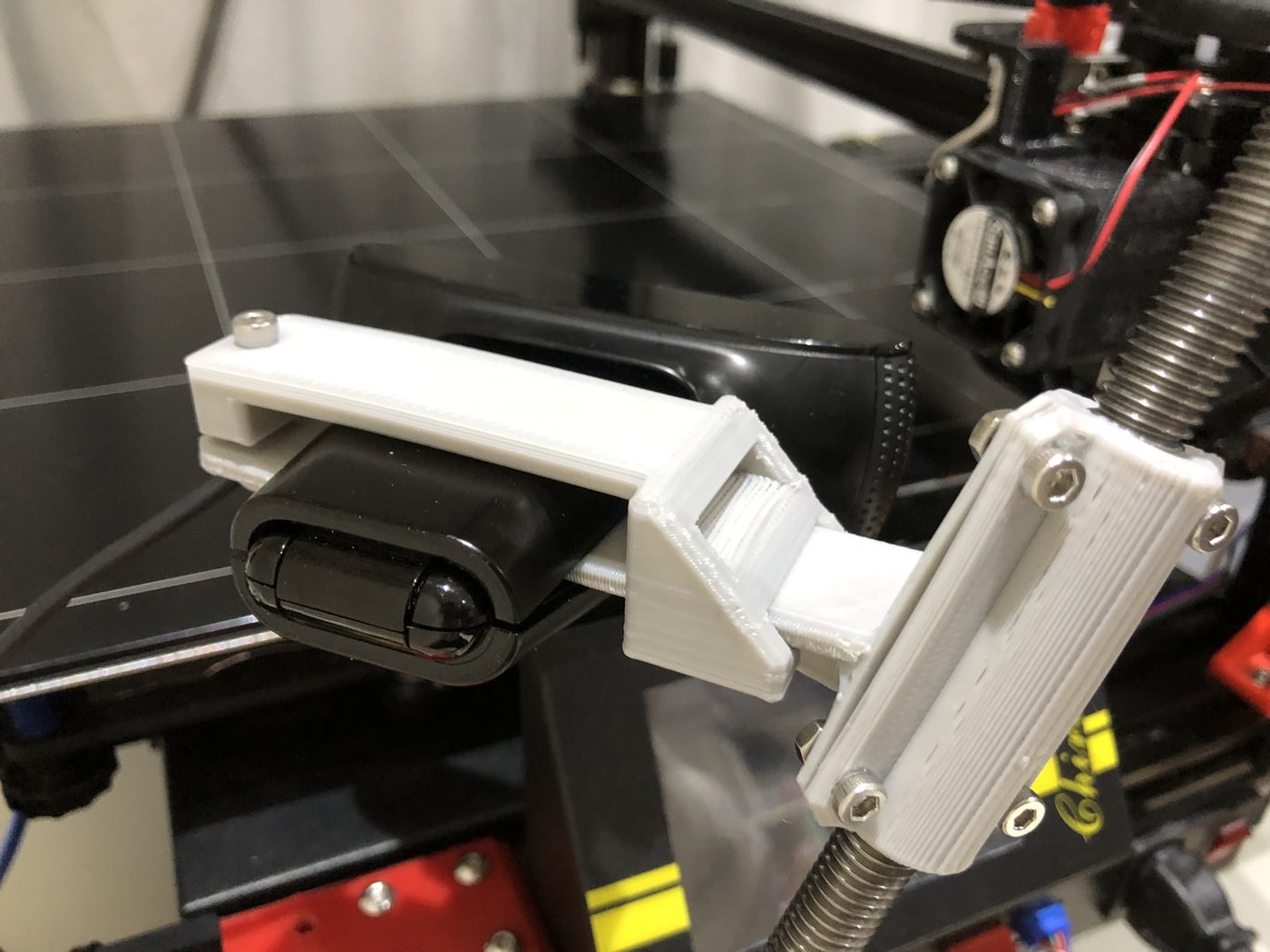

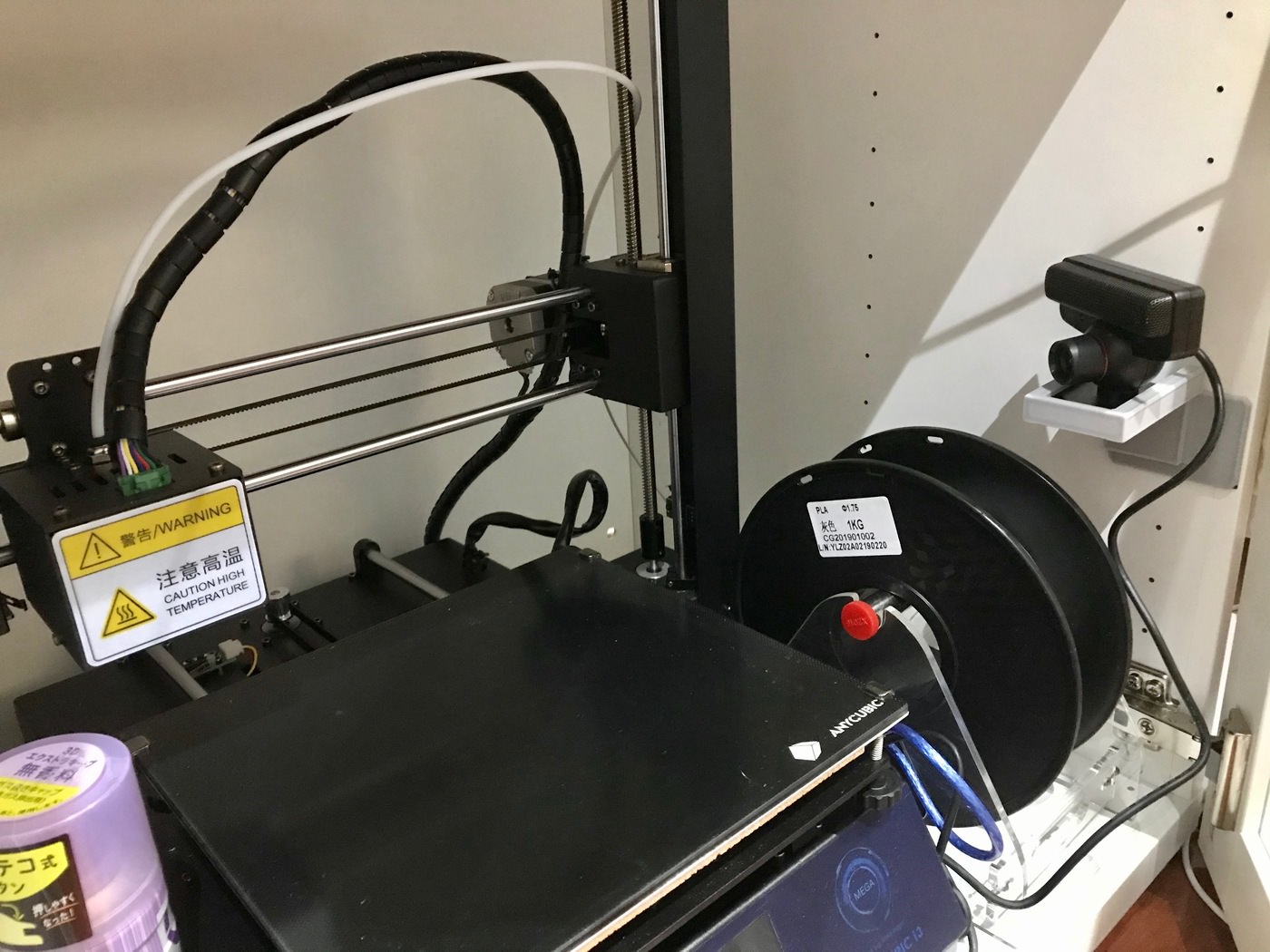

3Dプリンタにプリントサーバを接続し、Webカメラでの監視ができるようになったので作成したWebカメラマウンタ。

フレームの剛性アップ改造のために渡した全切りネジの上に取り付けるという、屋上屋を架す状態。

毎朝の洗顔時にバンダナを使うも、置き場所がない。引き出しにしまっていましたが、何となく使ったものを引き出しにしまうのがよくない気がして、タオルハンガーを横に延長するパーツを作成。

ランニング時に使っているスマートフォンを入れておくアームバンドの平面ファスナーの具合がよろしくなく、よく剥がれて落としそうになるため、剥がれてもスマートフォンを地面に落とすことがないよう、バンドの先端に取り付けるストッパーを作成。

テレビの上にいろいろなものを置いていた時代を知っている筆者は、液晶モニターの上のスペースがいかにももったいない。

そこで作った棚板設置用のストッパーとも支柱とも形容しようのない物体。

フィギュアを置いたりするのにベストのポジションなのでは?

3Dプリンターにプリントサーバを接続した流れのその2。

小さい方の3Dプリンター(ANYCUBIC MEGA-S)はエンクロージャ(箱)に入れて静音化に努めており、その中にWebカメラを設置する都合から作ったマウンタ。

狭いところなのでソケットとホルダーの2ピースで作り、抜き差しできるようにしました。

こういう自分しか必要としないものをバンバン作れるのが3Dプリンターの醍醐味ですね。

プリント基板だけで構成されたカード状のLEDライトが気になり購入。

当然モバイルバッテリーと組み合わせて使うものなので、モバイルバッテリー自体に収納できれば便利なのでは? と考え作ったカード型LEDライトホルダー。

バイク用に大きい数字のデジタル時計が欲しくなり100円ショップで買ったデジタル時計。これを防水化するよう作った防水化ケース。

過去2回の防水ケース制作の経験から、防水構造を少し進化させており、なかなかいい感じになった模様。

バイクに取り付け、何度もの豪雨を耐え今も稼働中。ただし、肝心の時間が狂っています(笑)。

夜間のランニング中に転倒して怪我。キーボードを打つのに煩わしかったため、傷の上を覆うシェルを作成。

なかなか塩梅がよく、役に立ってくれました。

https://t.co/JybIDZzxI7

— わだ:そうだ房総半島へ行こう (@wada_akiko) March 7, 2020

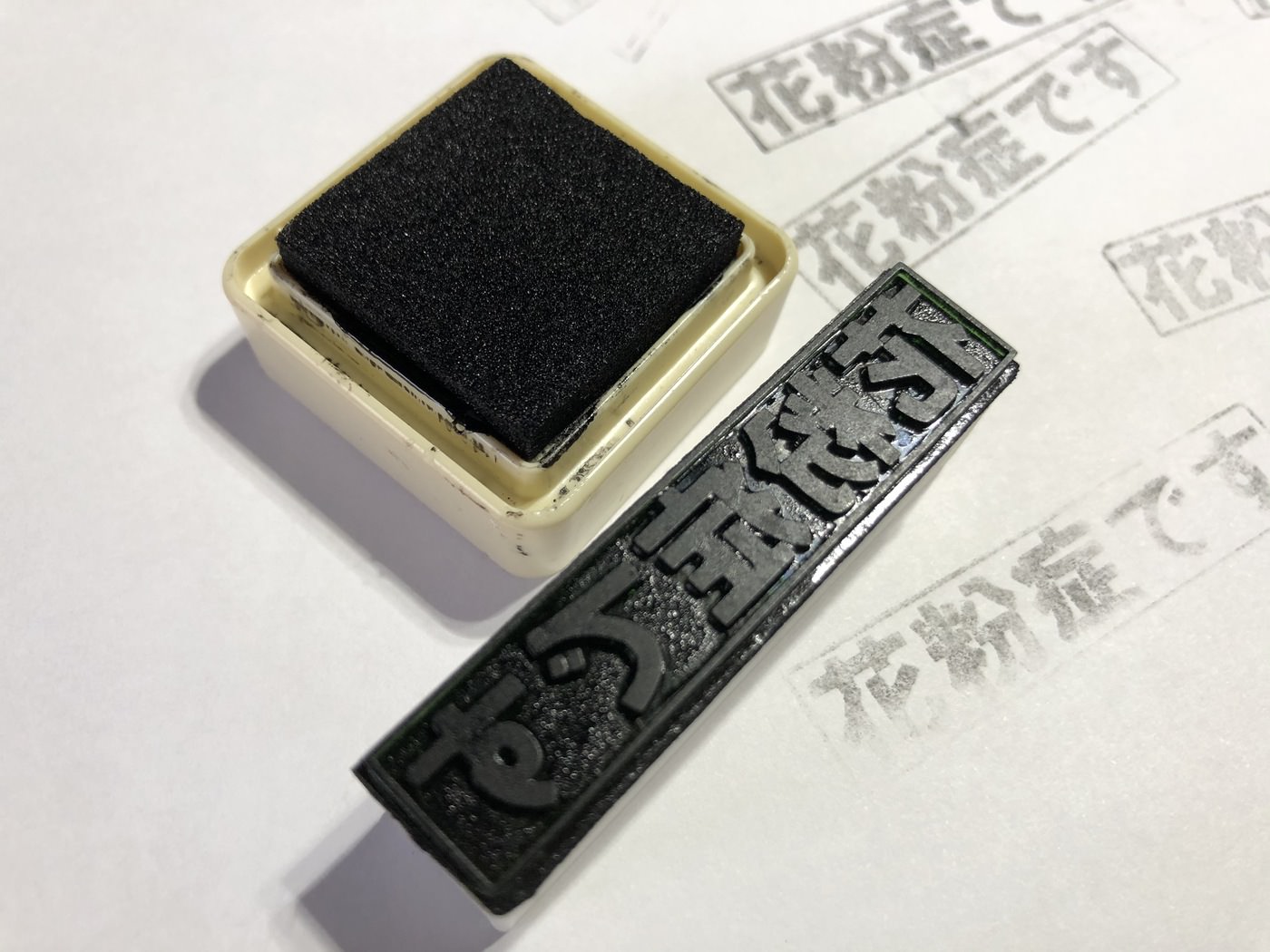

つい咳き込んで肩見狭い花粉症さん・喘息もちのためのゴム判を制作。素人手作り品ゆえ少量生産ですが、細々と販売しています。よかったら是非。今後はマスク生活が楽しくなるメッセージマスク用スタンプを考案&制作していく予定です #花粉症なんですマスク用ゴム判 #マスク pic.twitter.com/zjqIHSJKI9

ミニサイト職人のわだ氏考案の花粉症ですスタンプのデッドコピー。

FDM式、光造形式3Dプリンターの合作。

炊飯ジャーをキャスター付きのワゴンに移したところ、取っ手が邪魔でこれまで使っていたしゃもじホルダーが付かない。

そこで作成した、キャスター付きワゴンの方に取り付けるしゃもじホルダー。

新型コロナ禍で液体石鹸が軒並み売り切れになり、専用品が必要なミューズ ノータッチの詰め替えもあおりを食って価格が高騰。

そこで、辛うじて入手ができた別の銘柄の液体石鹸をミューズ ノータッチで使えるようにすべく、詰め替えのために穴を開けたタンクの穴を塞ぐよう作成した栓。

風呂の水を抜くときに押すボタンのプラ部品が破損したので作成した複製。

カーシェアリングで不便なのが、スマートフォンのスタンドが付いていないこと。

USB電源は漏れなく付いているのにスタンドがないため、スマートフォン用のカーナビアプリを多用する筆者の不満は小さくない。

そこで作成した簡易なスマートフォンスタンド。

もし車の中に忘れてきてしまっても、せいぜいコストは100円もないはずなので惜しくない。

ケーブルトラップも併せて作成。

子供にスマートフォンを持たせるに当たって必要を感じて作成した、ネックストラップ穴付きスマートフォンケース。

thingiverseにアップロードされているカスタマイズ可能なデータを拝借し、ネックストラップ穴を足した。

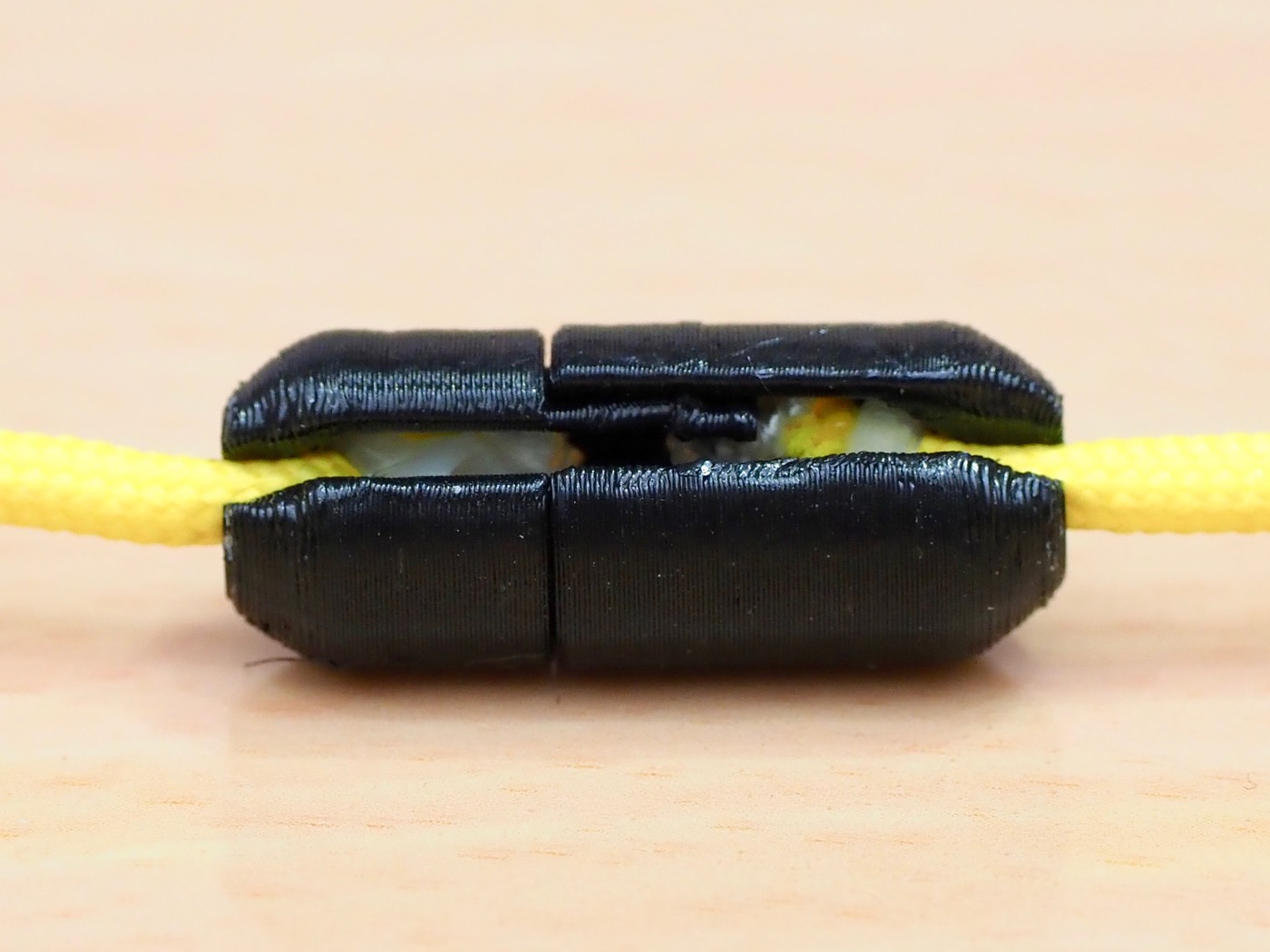

ネックストラップ穴付きスマートフォンケースに関連して作成した、ネックストラップの安全装置。

強く引っ張ると外れるため、ネックストラップにまつわる事故が起きづらくなる。

3Dプリンター動作時に足からエンクロージャ(箱)に振動が伝わり、さらにそれが床に伝わって枕に耳を付けた筆者の耳に聞こえるので、制振ジェルパッドを購入。

購入したはいいが、エンクロージャの中に入れた3Dプリンターの足の下、特に奥側の足の下に敷くのが困難。そこでジェルパッドを敷いても滑らせてエンクロージャに入れられるよう作成したパーツ。

コロナ禍で液体石鹸が入手困難に。そんな状況でも殺菌能力では勝る薬用石鹸ミューズは普通に買えるため、洗面所で石鹸が使いやすくなるよう作成した石鹸ホルダー。

以前作った歯ブラシホルダーと同じく、蛇口の根元にねじ止めできるような作りに。

キッチンの蛍光灯のカバーを留めるネジが目に止まり、ここにフックを取り付けることを思い付き作成したフック。

フックにループ付きのふきんなどをかけていたものの、ループなしのふきんも使っていて、それもかけておきたくなった。

そこで、左右のネジ間にポールを渡すことを思い付き作ったポール固定用ステー。ステー自体もフックになるような形状に。

ポールは100円ショップで以前買ってあった突っ張り棒。ポールにかけて使うS字フックも同時に作成。

食洗機の導入を却下され、それでも発生する洗い物の時間が理不尽に感じられ、その時間を少しでも楽しくするよう作った、突っ張り棒にタブレットをかけるためのパーツ。

台風になると自宅前の通路に置いてある子供用の自転車が風に押されて隣室の方まで移動していってしまうため、傘かけに係留できるよう作ったフック。

最近風呂でNetflixを見たりするようになり、iPadを置ける場所を作ればQoLが上がると踏んで作った風呂用のiPadスタンド。

姿見の下の部分、そして給湯器のコントローラーに巻き付けるように取り付けられるものの2種を作成。

ハンドルの間にバスケットがあるママチャリは、何かを取り付けられるハンドルパイプが完全に進行方向を向いていて、ハンドルパイプが横を向いているのが前提の普通のアクセサリホルダーが使えません。

そこで作成した、90度向きを変えるアクセサリーホルダー。

スマートフォンホルダーに角度を付けるために作ったので、高さが出るよう垂直方向の寸法を長く取っています。

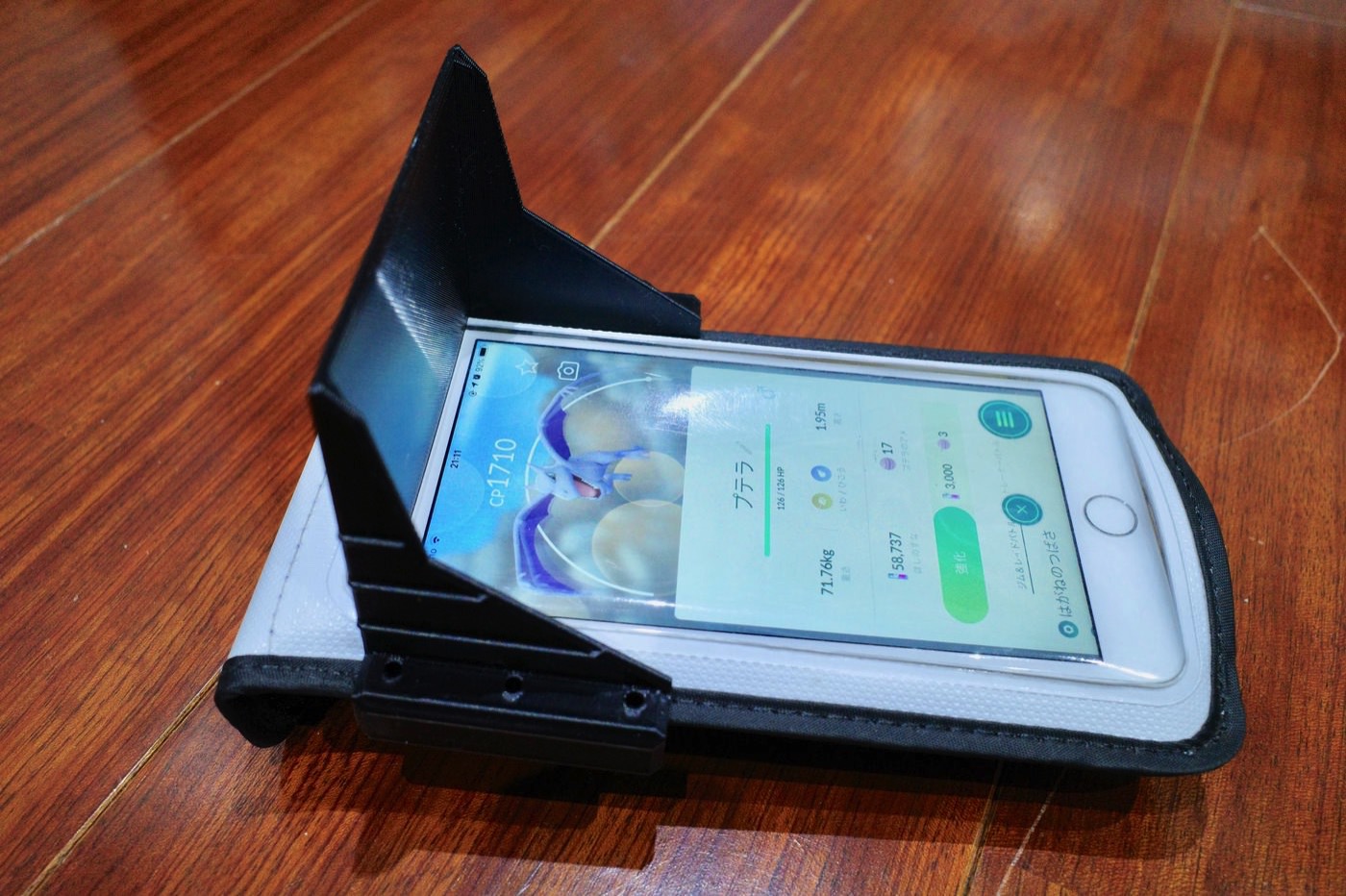

図鑑に登録されていないポケモンを、マップを見ながらゲットしに行く際、直射日光で画面が見えないと辛いため作った、スマートフォンホルダー用サンシェード。

自宅入り口付近に、取っ手状にループになった傘かけのほか、ドアストッパーと思しき単純な突起があります。

柄の部分がJの字になった傘は傘かけにかけられるものの、Jの字になっていない折り畳み傘はかけられない。

それなら単純な突起をフックとして使えるようにすればいいのでは? と考え作成した、ドアストッパーのフック化パーツ。

ストラップの付いている折り畳み傘は、こちらにかけられるようになりました。

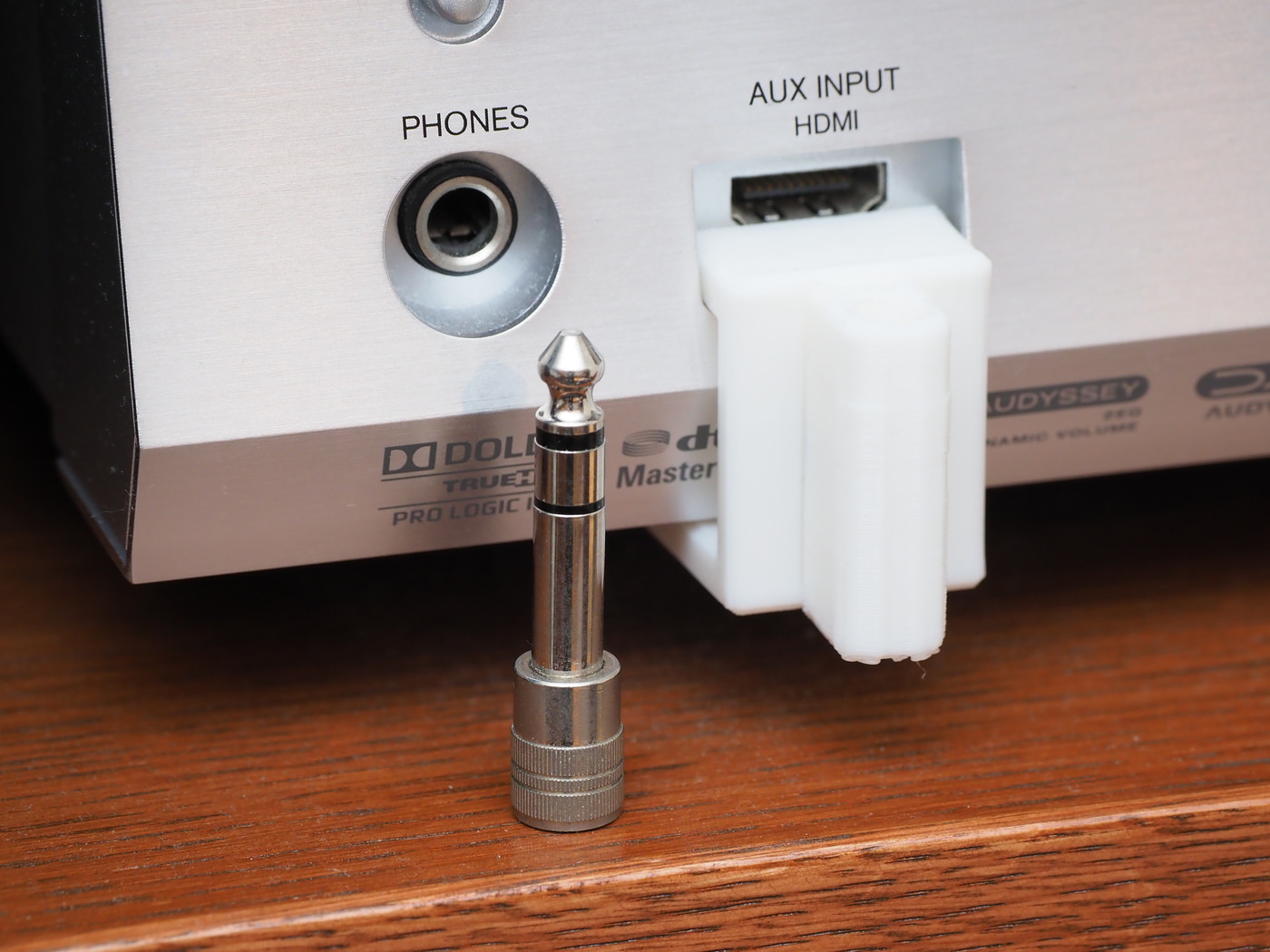

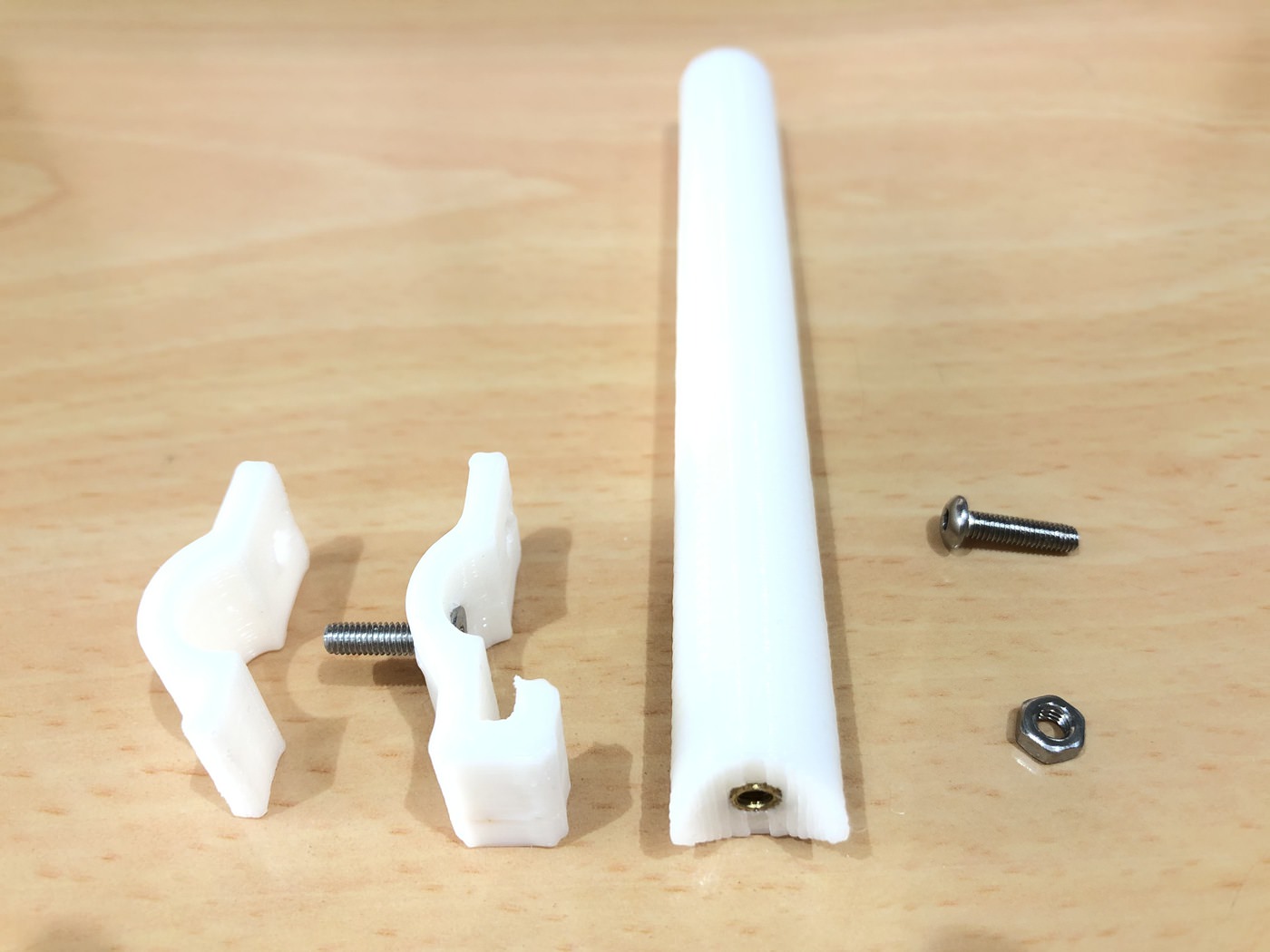

深夜に動画を見る際、AVアンプにヘッドフォンを接続することもしばしば。

使っているヘッドフォンはすべて3.5mmステレオプラグ。

AVアンプのヘッドフォン端子は標準プラグなのでアダプタが必要になります。

それならAVアンプにアダプタを挿しっぱなしにしておけばと思うも、挿しっぱなしだとスピーカーから音が出ません。

アダプタを抜き差しする必要がありますが、抜いている間に紛失することが何度もあり、抜いたアダプタを挿しておく場所を作成。

スマートリモコンの嚆矢、IRKitをやっと使い始めたのですが、制御するAV機器の配置の関係でIRKitを人のいる側に向けざるを得ず、パイロットLEDが非常に明るくて困惑。そこで作成したのが防眩カバー。

ファームウェアで常時点灯を修正する方法もあるそうです。

イームズのサイドシェルの脚部のグライズは金属製でフローリングに直に置くのがはばかられます。

実際にはグライズの曲率がよく出来ていて、意外と傷が付かないのですが。

そこで作ったグライズカバー。TPUという柔軟な樹脂で作ったため、フローリングの傷みが気にならなくなりました。

エアーダスターを買うと側面にセロテープで貼り付けられている赤いパイプ。

一度使った後の扱いが面倒くさく、過去に何度も紛失してきたため作成した赤いパイプホルダー。

今使っているものとは別に、予備のトイレットペーパーを置く場所があれば便利なのでは、と思い作った予備トイレットペーパーホルダー。

居間に置いている録画サーバの電源スイッチがサスペンド中にも点滅しており、知り合いの子供が来たときに興味を惹いて押されてしまい、シャットダウンしてしまうことが数度あったため、簡単に押されないよう、またLEDが見えないように作った蝶番による開閉式のハッチ。

ウォータービーズを組み立てた後、作品をスタンドに立てておくと素敵な一方、スタンドが2個しか付属していなかったため作った複製。

一度CADで起こしておけば、無限に増産可能。

ドアの一つが地震の影響で歪んできてしまい、開閉が渋くなったため作った矯正パーツ。

工事を入れる予定ではあるものの、実用上は困らなくなってしまいました(笑)。

居間にAlexa / Google Home対応のシーリングライトを導入。

これにより、元々付いていた白熱灯のスポットライトでは必要としていたスイッチや調光器が不要に。

スイッチと調光器はそれぞれブロック化されており、単線で接続されていたので調光器をバイパスするよう配線し直してクリア。

スイッチの方は、操作できる状態にしておくと家族に切られてしまうのは間違いないので、操作不能な状態になるよう目隠し蓋を作って塞ぎました。

夜ランニング用にGENTOS NR-004Rを購入。面発光LED(COB)で、配光は広角。視界が広く取れます。

本来ヘッドライトですが、ベルトを一番長くすると腰に巻くことができ、ランニングに使っても全く光軸がブレず、足元の安全を確保するには十分の明るさで気に入っています。

しかし、ベルトの内側に滑り止めのゴムが塗ってあるので滑りにくく、ズボンのように脱ぎ履きするのが面倒で、ウエストベルト型スマートフォンホルダーと一体化させるためのクリップケースを作成。

バスタブ掃除のスポンジの絵が折れたので作った継手。

積層方向を長辺方向にせざるを得なかったので、4mm厚にして強度を保たせました。

触った感じ、グリップ部分と同じぐらいの強度はありそうです。以後毎日の強度試験に入ります。折れたらここに書きます。(2020年6月4日制作)

→3週間経過で特に破損の予兆なし

風呂場で靴用石鹸の居場所が微妙にないので作った靴用石鹸ケース。

バスカーテンのパイプに引っ掛けるようにしました。

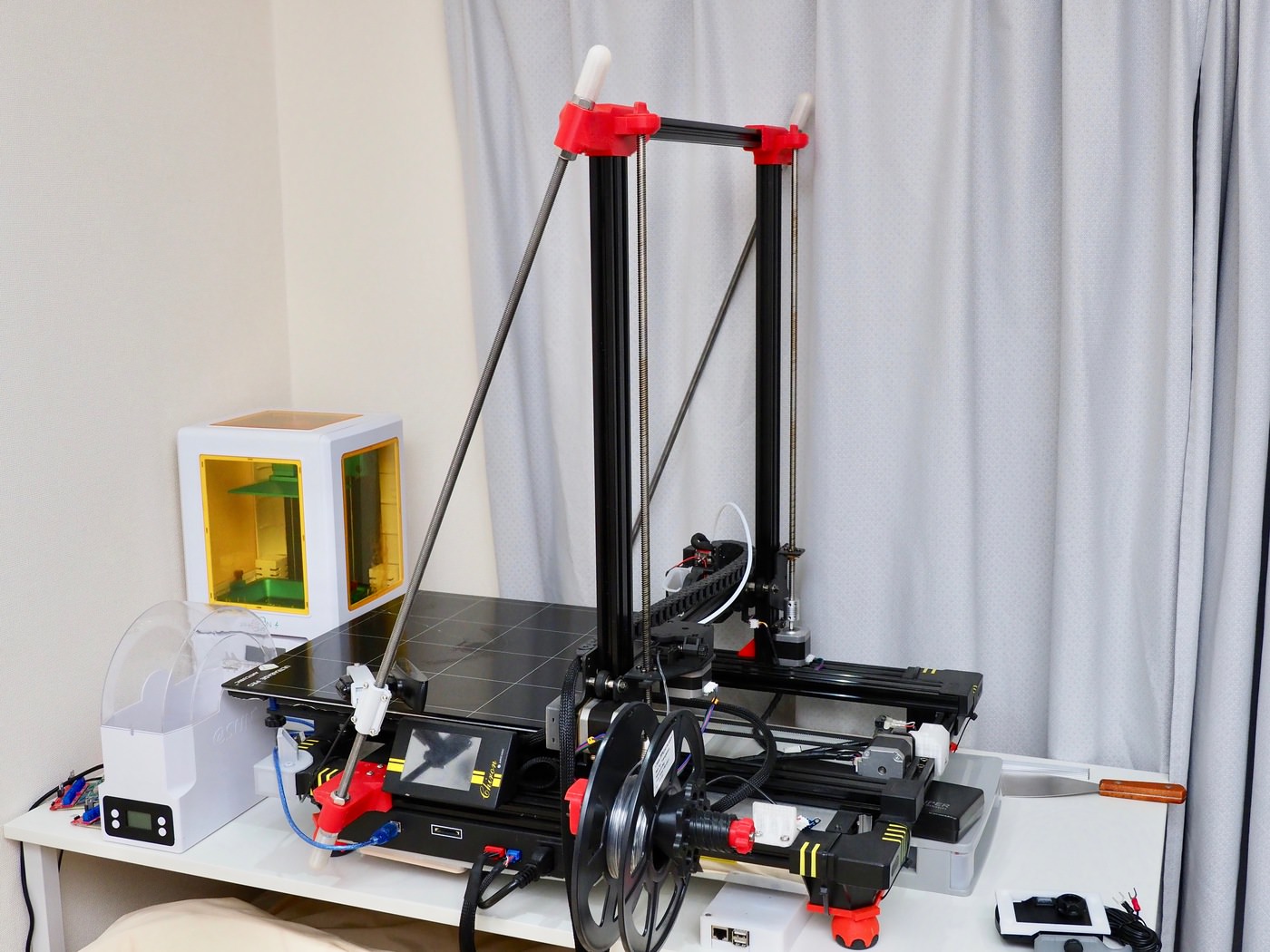

筆者が所有するプリンターは以下の3台です。

筆者が最初に買った3DプリンターはANYCUBIC Chiron。

その後、ANYCUBIC MEGA-S、ANYCUBIC Photon-Sを買い足していきました。

特に問題なく使えているため、このメーカーの3Dプリンター以外買ったことがありません。

従って、おすすめかどうかは分かりませんが、少なくともこれまで見てきた通りのことができる実力はあり、十分以上に使えているということは言えます。一般に評判のいい3Dプリンターの部類です。入手性・値段を考慮するとライバルは少ないです。

ANYCUBICには @ANYCUBIC_JP というサポート窓口があり(メールアドレスの方には送っても返信がないことが多いらしい)、結構親身になって面倒を見てくれるのですが、サポートは「部品を送るので自分で組み付けろ」という形なので、もしこの会社の製品を選ぶなら、DIYの精神で少々のトラブルは自力で乗り越える胆力は欲しいところです。

ANYCUBIC製品のパワーユーザー、はるかぜポポポ(山口 勇二)氏主催のFacebookグループにもANYCUBICの同担当者が参加しており、情報交換が可能です。

「お金を出す以上、お客様として扱われたい」というような人は日本人がサポートしてくれるFlashForge製品は無難な選択です。

今筆者が欲しいプリンターという意味ではOriginal Prusa i3 MK3Sです。出力品質が凄い!

作ったものをメルカリ辺りで売りたいという魂胆のある人は、このぐらいの3Dプリンターを入手しておくべきでしょう。

売り物としての見栄えが全然違うので、商品力アップにつながるはずです。

どうせ複数台欲しくなるので、最初はANYCUBIC製品を選び、自らの適性を見極め、高級機への憧れを募らせた上で2台目としてOriginal Prusa i3 MK3Sに手を出すのがいいような気がします。

3Dプリンターを使いこなすには、CADの習得が必要です。

おすすめは非営利無料のFusion360です。

開発しているAutoDeskに敵意を向け、絶対にAutoDesk製品を使わないポリシーの人が結構いるのですが、無視してOK。

プログラマーにOracle嫌いがいるのと同じ理由。

Fusion360を通して得られる「自分にもCADが使えるのだ」という経験は、あなたを強くします。

冒頭にも書いた通り、筆者は入門書の冒頭139ページしか読んだことがなく、そのうっすい知識だけで今回紹介したものを作ってきました。

この入門書はチュートリアルで絵本みたいなものなので情報の密度はとても低く、139ページに到達するのは早い人なら半日です。

つべこべ言わず、本書の手順に則ってやりやがればだれにでも使えるようになります。

CADがちょっと使えるようになった自分を想像してみてください。

筆者が使っているANYCUBIC MEGA-S、ANYCUBIC Chironに絞って話をすると、単純な材料費はフィラメント代ということになります。

樹脂の種類によって価格帯は異なるのですが、よく使うPLA、PETG、TPUについての相場で言うと……。

| 種類 | 特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|

| PLA | 出力が成功しやすい 耐熱性が低い 硬い 糸引きしづらい |

1kg 1,500円〜3,000円 |

| PETG | 出力が成功しやすい 耐熱性が比較的高い 粘度が高く柔らかめ 糸引きが多い |

1kg 2,300円〜3,800円 |

| TPU | 比較的出力しやすい 耐熱性は比較的高い シリコンゴムのように柔らかい やや糸引きしやすい |

1kg 2,900円〜4,000円 |

こんな感じでしょうか。筆者の感覚では安く感じ、小物を作る限りはほとんどフィラメントのコストは気にならないかと思います。

実際に作るものの重量の3倍ぐらいの量のフィラメントを使うと思っていた方がいいです。

安いPLAで試作し、本番PETG、TPUはある程度煮詰まってから使うといったことをよくやります。

同じものを量産する場合はまた話は違ってきます。

心配しなくとも、3Dプリンターを買うと使い切れないほどのフィラメントを部屋に積み上げることになります。

生物(なまもの)であるフィラメントは、Amazonでまれにとんでもなく安い値段で放出されることがあり、虎視眈々とそういう機会を狙っていると、ランニングコストを下げることができます。

3Dプリンターは、使っているといくつかの部品がダメになっていき、それを交換しながら使用していくことになります。

こちらも筆者が使っているANYCUBIC MEGA-S、ANYCUBIC Chironに絞って話をすると……。

| 部品 | 入手先 | 価格の目安 |

|---|---|---|

| ホットエンド(※) | AliExpress | 800円 |

| ノズル | AliExpress | 15円〜250円 |

| ヒートブロック | AliExpress | 100〜150円 |

| テフロンチューブ | Amazon | 1,780円(10m) |

※: ノズル、ヒートブロック、テフロンチューブを含む

主な消耗品はノズルとヒートブロックとテフロンチューブで、使用頻度にもよりますが、年に5回交換すれば多い方でしょうか?(筆者の2019年の実績では3回ぐらい)

パーツ単体で交換することもできますが、ホットエンドとして丸ごとセットとして買い、丸ごと交換する選択肢もあります。

ANYCUBIC製品の場合、ノズルスロートとヒートシンクにネジが切られていない独自の仕様なため、これを単体で入手することができません。

入手する必要が出た場合はホットエンドとして丸ごと購入するのが近道となります。

テフロンチューブ以外のパーツ類はAmazonでは入手が困難なので、AliExpressを利用するのが前提といった感じになります。

本体のみならず、維持費も安い。これはANYCUBIC製品を選択する大きな理由の一つになります。